马宁

19世纪后半页,在直线形态日益成为欧洲建筑主流之时,有位西班牙建筑师独辟蹊径,创造了一种独一无二的建筑形态。这个建筑师名叫高迪,在他的认知中,直线属于人类,而曲线属于上帝。高迪的建筑有7座被列为世界文化遗产,其中圣家族大教堂从1882开始建造,在至今140年的建设过程中,有数代建筑师参与谱写了这座建筑的传奇。最近一次,无疑是于2021年11月29日安放在玛利亚之塔上的星灯,它又一次点燃了大众对圣家族大教堂的关注与期待。

1926年,74岁高龄的高迪被一辆电车撞倒,昏迷三天后不治而亡。死后的高迪“长居”圣家族大教堂。然而,圣家族大教堂只是高迪世界的一个“化身”,在他其他的建筑中,还可以感知到各种自然形态,如风的迅疾,山的凝重,花的娇艳……各种自然形态在高迪的孤独中与希腊式、哥特式、巴洛克等艺术形式交织,组成了一种新的生态,其中蛰伏着古典,也昭示着未来艺术的极简。

高迪 (Antoni Gaudíi Cornet 1852–1926) 摄影 Pau Audouard 1878

当巴塞罗那接纳了离经叛道的高迪之后,高迪(Antoni Gaudíi Cornet 1852–1926)也让巴塞罗那成为了一座极具个性的城市,这里的晨光与晚霞像火一般红艳,依山伴海,自然而又浪漫,但其城市形态,却像矩阵一般,由方形建筑区块布列而成。在这严谨而又单调的规则中,又有着建筑史中独一无二的建筑形态,这些建筑出自高迪,有的与矩阵混为一体,只有身入其中,才能看到这些建筑的奇幻;有的则占据矩阵的一个单元,高高耸立,就如一个异域世界的巨塔,跨越空间屏障,凌驾于矩阵之上,在塑造了理性规则与感性奇幻极致对比的同时,也造就了理性与感性的平衡。来到这个城市,你会感知到高迪的气息无处不在——这里是高迪的故土,也是他的城市。

2021年11月29日,安放在玛利亚之塔上的星灯。澎湃新闻资料图

高迪,圣家族教堂外观 ,摄影 马宁

在高迪成长的时代,欧洲古典带着余晖慢慢沉寂,现代的形态则在时代动荡所带来的不确定中萌芽。在此新旧交接之际,年少的高迪通过从事家传铸锅炉的营生,早早地接触到未来盛行的几何形体构造。与这种几何形体的极简认知相反的是,高迪还以一种被动的方式,接受了自然变化无穷的烙印。高迪从五岁开始就患病风湿,除了忍受风湿所带来的病痛之外,他还要忍受无法与同龄人相处的孤独。对每个时代的大部分人而言,孤独是一种痛楚,人们或因惧怕孤独而狂欢,或在无路可投之境,浸泡在孤独中萎顿。但在高迪身上,孤独却成了一条通向自然的灵路,他在寂寞中静观树木花草、日照光流,感知动物昆虫的肌体,慢慢异变成高迪自己的世界。有了这样一个去处,世俗中的高迪就成了一个孤僻和古怪的化身。当他用建筑把他的世界带到世上,这个世界是如此独特,时常让人不知所措。对此,高迪就读的建筑大学校长罗根(Elies Rogent 1821-1897)就深有体会,因为在高迪毕业之际,他和他的同事们无法确定: “毕业证书是发给了一个疯子,还是一个天才。” 事实上,就大众日常生活方式而言,高迪既是一个疯子,也是一个天才。

高迪,圣家族教堂外观 ,摄影 马宁

前者出于高迪的孤僻和极为不修边幅的生活,正是因为不修边幅,74岁高龄的高迪在1926年被一辆电车撞倒昏迷,街上的人们根据他的穿着,把他视作无家可归的乞丐送到穷人医院,在这里高迪昏迷三天后不治而亡;后者出于高迪用曲线接近上帝的过程中,至今有七座建筑被列为世界文化遗产,其中一座名为圣家族大教堂从1882开始建造,至今尚未完工。死后的高迪就长居此处。这里之所以使用了“长居”这个词汇,是因为圣家族教堂以宗教之形,呈现的既是信仰的一种形态,更是高迪孤独世界中一种变体自然的造相,这里才是高迪的家园。

高迪,圣家族教堂外观 ,摄影 马宁

自然

圣家族大教堂于1882年起建,此时的高迪尚未介入,而是旁观者的身份,参加了圣家族大教堂的奠基仪式。但仅仅一年后,由于圣家族大教堂的设计师维拉(Francesco de Paula del Villar)与圣家族大教堂建筑主管的不合而退出,年仅31岁的高迪接管了圣家族大教堂的整体设计规划,在按照原图纸进行圣家族大教堂地下墓室建造的同时,舍弃原先以新哥特式风格为主的设计,开始进行全新规划,于1885年完成。1894年起,除了已经建成的地下墓室之外,教堂建筑舍弃了维拉的规划,完全按照高迪的设计来实施。但这不意味着高迪的设计就因此一成不变,而是在后来的时间中,不断从传统中吸取元素,加入巴洛克、历史主义和现代主义等风格。这些风格并非以拼凑的方式混达在一起,而是在高迪对自然的痴迷中,聚合成一个新的世界。在我们贴近这个世界之前,还需要去简要回顾圣家族大教堂的建造史,因为在至今的140年时间中,有很多事件在悲欢离合中,参与谱写了这座建筑的传奇。

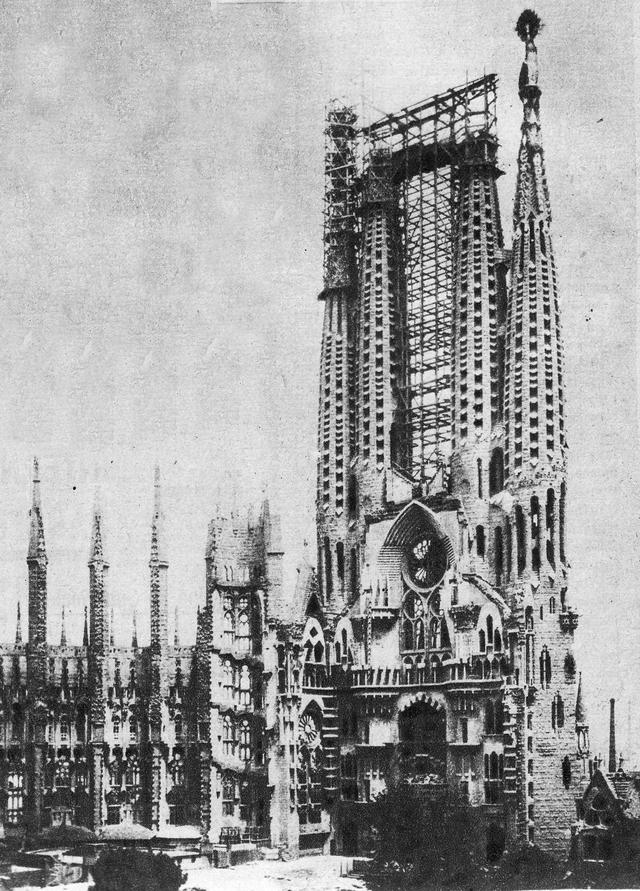

1929年的圣家族大教堂

1926年高迪去世之时,圣家族大教堂仅有部分完工。此后,失去高迪的圣家族大教堂变得极为困难。更为巨大的困难现于西班牙内战期间,存放在圣家族大教堂的图纸、手绘和石膏模型严重损毁。战后,根据残留的模型、照片和与高迪共事过的工匠回忆进行建筑设计重建。二战结束后,圣家族大教堂的建造从1950年开始至今,有数代建筑师加入建造,他们根据各种文件、访谈设置关于高迪的传说,竭尽全力来还原高迪的思想。2013年接任的圣家族大教堂的祖迪·弗利(Jordi Faulí) 已是第四代建筑师。他于1959年出生于巴塞罗那,1990年起就参与圣家族大教堂的建筑工程,2009年的博士论文课题为圣家族大教堂的柱与穹顶的整合及连续。在一篇于2014发表在《维也纳日报》的访谈中祖迪·弗利谈到的建筑思路,同样在现有材料、文献和对高迪了解的基础上,推进圣家族大教堂的建筑工程。从中不难看出,在圣家族大教堂建筑中,不仅仅有高迪的思想,也深度融合了历代建筑师在竭尽所能还原高迪思想的过程中,深度融合了对高迪的猜想、崇敬和高迪的传奇。或许正因如此,圣家族大教堂建筑的每一个推进,能在世界范围激起关注。最近一次,无疑是于2021年11月29日安放在玛利亚之塔上的星灯,又一次点燃了大众对圣家族大教堂的关注与期待。

圣家族大教堂是一个赎罪教堂,依靠信徒捐赠的资金来建造。基督是基督教赎罪教义的核心,所以圣家族教堂的基本建筑布局,就通过18座高塔的连体,构架在特定基督历史的图像学意义之上。象征基督的塔楼立在中间,周围环绕的17座塔楼或象征12使徒,或成为四福音书作者和圣母玛利亚的化身。塔楼与塔楼之间交接构成圣家族大教堂的外壳。其中镶嵌着大量哥特式尖拱联窗及扶垛。尽管哥特式风格的建筑元素在这座教堂中随处可见,但这并不代表,高迪把哥特式教堂视为一种完美的建筑形式。在高迪眼中,哥特式教堂的稳定性依赖于扶垛,就像杵着一个拐杖的有缺陷的躯体。扶垛是哥特式教堂的一个关键沉重结构,拼接在教堂外墙之上,接纳顶和墙壁的重量,从而形成一种结构清晰的墙柱式阵列。扶垛与墙体之间的部件式拼接,显然是高迪认知中哥特式教堂缺陷的源头,因为圣家族教堂的塔楼与其他建筑结构的交接之处,很多都并没有直角构造,而是像波浪一样连绵起伏。各种建筑部件在这种起伏中一体化,很多镶嵌于其中的哥特式尖拱窗和联窗,也非中世纪哥特式教堂一样,在均衡、比例和规则的严密体系中凝固基督教神性的秩序和威严,而是被高迪牢牢附着在大建筑形体之上,随着建筑形体的起伏而起伏。哥特式拱窗的几何形体框架在这种起伏中曲化,成为附生在建筑主体中的肌体。教堂大门就在这种肌体化的状态中洞开,只有走进去才会感到惊讶,这里所见竟然超出了对教堂的所有视觉经验,是一个在欧洲古典艺术丰厚土壤之上伸展的超现实的奇幻世界。

德国雷根斯堡主教堂外墙扶垛 1273-1538, 摄影 马宁

高迪,圣家族教堂大厅,摄影 马宁

这个世界有一种白色的基调,衬托在细长的密集柱阵之上。柱体上的棱条可以看到古希腊多立克柱式的痕迹。这些棱条与多立克柱式上剑锋似的凹槽一样凌厉,有的保留着多立克柱体上优美的圆曲线,有的简化成直线的三角棱体,高高低低、宽宽窄窄,从柱体中凹凸向上伸长,汇集成群之后又从主体中分出,与穹顶之上的棱条结构混为一体。这里有哥特式建筑中柱体、附柱与顶肋交接的体态,但完全不一样的是,哥特式建筑中的附柱与穹顶的肋相结,形成一种从上到下,从左到右的闭合体系,来镜射天国的完整统一。而高迪的柱体却具有一种树木一样的形态。棱条在柱体的上部集结成群,像树枝一样从柱体中分出,向上生长,与顶上的棱条混合一体。和柱体上的棱条不一样的是,穹顶上的棱条细碎,虽然也被整合在一个对称和规律的体系中,但当它们与柱体的分枝交接后,就成了一片被几何形体简化的树叶枝条编织的天穹。

高迪,圣家族教堂穹顶,摄影 马宁

高迪,圣家族教堂窗区局部,摄影 马宁

天穹中散落着一个个圆形的光体,四周镶嵌着了很多细长的光道,光线在其中闪烁,就像从树叶枝条中透进的天光,闪烁在一个几何形体化的自然中。这个世界中,哥特式彩窗所营造的氛围弥漫其中,其色彩更是在精心策划的冷暖、强弱序列中布列,一个个光区交织对峙,或强或弱,光亮铺洒在教堂柱枝林立的空间,竟似大自然在各种气候中变化无穷的天光。但这只是高迪世界的一个化身,她可以在桂尔宫(Palau Güell 1886-1890)幻变成镶嵌着群星的光穹,也可以在巴特略之家混进多种生命的形态。

高迪,桂尔宫穹顶,摄影 Tomàs

生构

巴特略之家(Casa Batlló 1904-1906)的委托人是西班牙一个著名纺织工业家巴特略。巴特略之家就是巴特略一家在巴塞罗那的住宅。也就是说,这个建筑的内部结构不会有圣家族教堂那样的大空间,而是按照主人的意愿分割成各式各样的空间,其中充斥着屋主的私密。但当这个建筑成为博物馆之后,巴特略一家的私密散去,只留下高迪的世界,封存在一个个房间内,只有开门进去,才可以看到这些世界的奇幻。在进入这些房间之前,有必要先去看看巴特略之家的外壳,因为那里隐约着一个名为“圣乔治屠龙”传说。

阿萨姆,圣乔治屠龙 1721,德国维尔腾堡修道院 , 摄影 马宁

利比亚一个名叫塞里尼的小城附近有一个水泉,是全城居民的唯一水源,却偏偏住着一条恶龙。城里的居民想要取水,就得每天送给两只绵羊给龙吃。巨龙把城里所有的绵羊吃完,就开始吃人。城里居民只好每天抽签决定,谁去给龙吃。有一天抽到了国王的公主,这位可怜的少女走到泉边,恶龙正要开吃的时候,圣乔治出现了,用十字架和长矛杀死了这条恶龙,不仅仅救了公主,还感化塞里尼居民都信奉基督。这是一个童话般的故事,讲述正义与邪恶之间的争斗和对弱者的解救,因此成为基督教艺术一个常见图像表现主题。但经高迪之手,这一故事的表现远远迈出绘画和雕塑的框架,龙在巴特略之家化身为屋顶,屋脊成为龙脊,瓦片以龙鳞的形状铺叠,在龙行的扭动中或收敛,或曲张。被圣乔治解救的公主成为墙体外水色波澜的饰片,十字架则化为圣乔治屠龙的长矛,从屋顶贯穿到底层。底层的阳台和门厅象征龙嘴,却以蝙蝠展翼的姿态洞开,营造出一个进入建筑内部的开口。此时,无论是从建筑的拟生形态,还是从门厅骨骼一样的拼接结构之中都不难看出,高迪的世界在巴特略之家是一座模仿生物结构的建筑,但这并非是对某一生物的拟仿,而是各种生物的结构形态与特定古典文本混结的一种合体。在此基础上,高迪创造了一种生物结构化的建筑,这种生态在建筑内部也随处可见。

高迪,巴特略 1904-1906,摄影 马宁

其中的一个楼层之间架着一个脊椎骨似的楼梯,沿着抛物线轨道微旋而下。楼梯周围鲜有直角平面结构,而是在一种精致的曲形中微妙起伏,把这个楼道空间幻化为生物腔管一般的肌体。向上可以通向屋顶龙脊之下一个名为“龙腹”的洁白的空间,狭窄而又悠长的形随着脊顶的曲动而曲动,墙壁和顶合为一体,像海浪一样波动,形成一层层形状不一的拱纹,在侧光所形成的光亮和阴影的衬托之下,堆叠成波谷。周围可以走进一个用于举办沙龙的厅堂,就像走进一个充斥着能量的力场。局部扭动的柱体好像在抽吸大地之力,并把这力注入屋顶,让屋顶的顶面波浪般地起伏,形成一道道涡流涌向屋顶的中部,拱出一盏太阳一样的盘灯,用灯光象征阳光,用阳光为屋顶无处宣泄的力场开了一个宣泄之口。

高迪,巴特略之家脊梯 1904-1906,摄影 马宁

高迪,巴特略之家脊梯 1904-1906,摄影 马宁

高迪,巴特略之家 龙厅, 摄影 马宁

步入这里所列举的三个空间,就如步入三个奇幻的世界,一个立于狭窄的坡道,周围的墙体与顶合体,以极简的白色抛物线之形,涌动着海洋上的波涛,行走于其中,就像行走在波涛聚合的拱道;一个踏在脊椎骨架之上,在莫名光境中凌虚于某种生物的腔管;一个卷进被力场所搅动的空间,看着力量从柱体流注入顶,把坚硬的顶材软化成涡流,再从顶灯以阳光之形中散射出来之后,竟是如此柔和。身在其中,既置于一种力形转换的绝地,也陷入力量强弱极致对比的迷醉。

高迪,巴特略之家沙龙厅顶灯,摄影 马宁

在高迪的其他建筑中,还可以感知着各种自然生态,有风的迅疾、蜗虫的缓慢,有石头的坚硬或山的凝重,也有花的娇艳和水的平缓,种种自然形态在高迪的孤独中与希腊、哥特式、巴洛克等艺术形式交织,组成了一种新的生态,其中蛰伏着古典,也昭示着未来艺术的极简。尽管如此,高迪的曲形却在未来建筑的主流之外。一个重要的原因,是高迪高度个性化的曲线在工业社会和消费社会中无法进行工业化批量生产,另一个重要原因就如高迪所言,“曲线属于上帝”,上帝并非身在红尘,而是凌驾于世俗之上。

在这世俗中,一个名叫柯布西耶的男孩于1885年在法国诞生。他没有像高迪一样,尝试用曲线来靠近上帝,而是用直线深入人间。高迪的曲线浓缩着建筑师用个人经验所融合的自然和欧洲古典文化两大生态,是建筑史中的一道惊鸿,直线中又会捆绑着什么样的魔力,让柯布西耶及其后数代建筑师们义无反顾的穷尽一生精力,把直线变成现代建筑的人间至爱?

(本文作者单位为云南艺术学院美术学院,原文标题为《曲径:高迪的曲形生态建筑设计》,全文原刊于《中国艺术》,本文经作者授权转刊时有编辑。)

责任编辑:李梅

校对:栾梦

本文来自言嵩投稿,不代表胡巴网立场,如若转载,请注明出处:https://www.hu85.com/42860.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 xxxxx@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。