崔树强/文

天书势法,犹若登阵。

一、释形以任势

古代兵家重势,书家亦重势,所以,古人常常把书法比作兵法。

曹操曾说:“用兵任势也。”就是说,用兵最主要的是靠“势”。表面上看,兵家打仗靠的是人,靠的是士兵,靠的是由士兵组合而形成的阵形和阵法。但是,高明的指挥者认为,这些都只不过是形成主客、攻守、阴阳、向背关系的“形”,而善用兵者,要能善于变化其形,因敌以制胜,也就是任势以取胜,兵势已成,则势不可挡。

《孙子兵法》中有《势篇》,就是专门讨论“势”的问题。其中有一句话,叫作“故善战者,求之于势,不责于人,故能择(释)人而任势。”这句话,一直都被误读了。很多人解释为要选择适当的人才,充分利用已经形成的势。这是因为不明白“择”和“释”之间可以假借(古书中常常假“择”为“释”)。唐代李筌以来的很多注家,都是这样解读的。这个错误,被当代学者裘锡圭先生予以纠正。他说,司马迁《史记·李斯列传》中的“泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深”中要读作“河海不释细流”。“释”是放弃、舍弃的意思,大海只有不放弃哪怕一点点涓涓细流,才能成就它的博大和渊深。同样,《孙子兵法·势篇》中的“择人而任势”应该读作“释人而任势”。也就是说,打仗的关键,不是靠人,而是靠势。

说势,又离不开形。形是静态的,势是动态的;形是可见的,势是不可见的;形是潜在的势,势是变化的形;形是势的基础,势是形的发挥;形是有所素备,势是因敌而设。总之,势是藏于形之后的一只看不见的手。岳飞曾说:“阵而后战,兵法之常。运用之妙,存乎一心。”毛泽东把“妙”字解释为“灵活性”,但灵活不是轻举妄动,而是审时度势,是基于客观情况而采取的及时又恰当的处置方法。

书法的体势结构的安排,就如同安营布阵一样。汉初名将萧何说:“每欲书字,谕如下营,稳思慎之,方可下笔。”宋代陈思也说:“夫书势法,犹若登阵。”在书法中,尽管字的体势不定,千变万化,但都要纳于书法家胸中,就像将帅运筹于帷幄之中,而能决胜于千里之外一样。

兵家是释人而任势,书家则应该是释形而任势。从现存文献来看,中国书法的理论自觉是从对“势”的认识开始的。不仅很多著述直接以“势”来命名,比如东汉崔瑗的《草势》、蔡邕的《篆势》《九势》,西晋卫恒的《四体书势》、索靖的《草书势》、刘劭的《飞白书势》、王羲之的《笔势论十二章》等等。而且很多不以“势”来命名的论著,实际上主要谈论的也是“势”的问题,比如西晋成公绥的《隶书体》、杨泉的《草书赋》、梁武帝的《草书状》等等。可以说,关于“势”问题的讨论,占据了汉末魏晋乃至南北朝时期书学思想的核心。这些书势论,大多借助比喻,以形象描述的方法,把难以言传的书法的灵活变化的动态美表达出来了。

势的关键是动。书法要有笔势,就要包含动感。魏晋时期的书势论,充斥了大量对自然物象动态的比拟,以物象的生动来比拟书法笔触的灵妙。可以说,当时对“势”的广泛强调,最能反映出书法“动”的特征,也就是要写出物象的“活”态。蔡邕《篆势》说:“扬波振撇,鹰跱鸟震。延颈胁翼,势欲凌云。”崔瑗《草势》说:“兽跂鸟跱,志在飞移。狡兔暴骇,将奔未驰。”卫恒《字势》说:“虫跂跂其若动,鸟飞飞而未扬。”索靖《草书势》也说:“婉若银钩,飘若惊鸾,舒翼未发,若举复安。”看他们所描述的这一组生命的舞蹈:鹰的跱立、兔的惊骇、兽的蹑足、虫的爬行,特别是鸟的振翅欲飞而未飞的态势尤为生动。所有这些描写,都是在书法家的笔触中所展示的生命的活态,以及这种动的活力中所包含的自然美和精神美。这种精神,能用毛笔表现出来,就是得“势”。

二、遣兵如遣毫

人们常说,遣兵如遣毫,文机如战机。书法家对结构章法的安排,就像兵家安营布阵一样。传为卫夫人所作的《笔阵图》,将“笔”与“阵”结合,就是书法和兵法关联的最好说明。后来,王羲之又进一步对《笔阵图》作了解释,他说:“夫纸者阵也,笔者刀矟也,墨者鍪甲也,水砚者城池也,心意者将军也,本领者副将也,结构者谋略也,飏笔者吉凶也,出入者号令也,屈折者杀戮也。”纸为阵地,笔是刀矛,墨为盔甲,砚是城池,心意气度是将军,运笔技巧是副将,结构安排是谋略,举笔即现吉凶,出入则为号令,屈折乃是杀戮。战争的胜负主要靠将军的指挥,书法的成败得力于书法家的意度。

也正是在这个意义上,王羲之提出了“意在笔先”的著名论断。“意在笔先”,就是要成竹在胸,要在把笔研墨之际,能凝神静想,对字形的大小、线条的平直、取势的向背以及顿挫的节奏,都能了然于胸,而且使之筋脉连带成为一个整体,并以气来充实它。卫、王二人论书皆以兵法作喻,是因为兵法和书法皆重势。汉末魏晋书学特重视势,从这一点来看,当时以兵法喻书法,就是很自然的。又如,包世臣在《艺舟双楫·答熙载九问》中也说:“晋人所谓杀字甚安。”用“杀字”代替“写字”,正是以作战喻书法,拒挡挥刺,要迅速而沉着,丝毫不得含糊,此亦说明书法之势也。

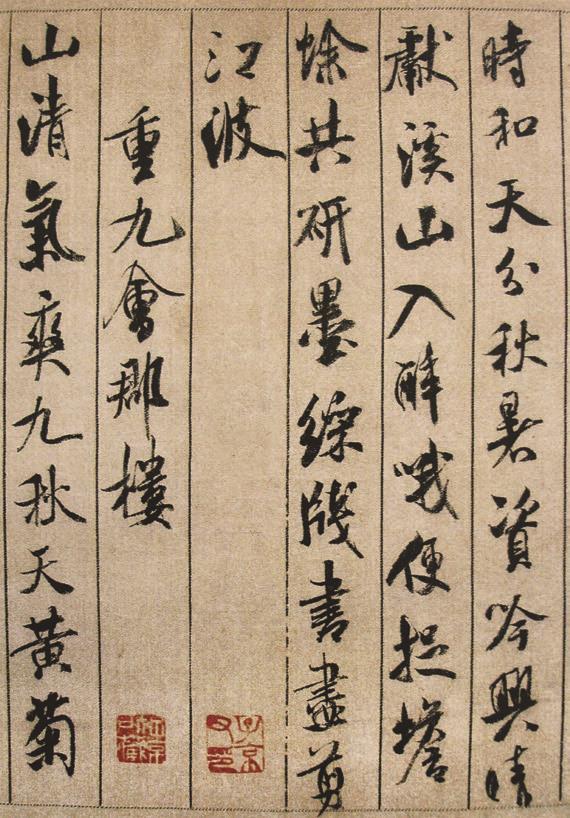

王铎书法善于造势,结构欹侧跌宕,充满动感和视觉张力

遣兵如遣毫,遣毫如遣兵。毫有万千,必须凝聚于一束;兵卒无数,必须以一气贯之。这一气,就具有了团结性的作用,也就是“群”的作用。士兵固然要勇,但散乱的勇,不但不足以杀敌,反而会成为相互反驳的作用力。散乱的勇,无论汇集多少人,只不过是“多之一”(即散乱的个人),而不是“一之多”(即团结的众人)。

战国时代是勇者被称赞的时代,但是《墨子》中就指出了单纯的勇所具有的破坏性。《吴子·论将篇》亦云:“凡人论将常观于勇,勇之于将,乃数分之一尔。夫勇者必轻合,轻合而不知利,未可也。”就指出了不仅要勇,更要合。比起勇来,他们更认识到团结的重要性。《吴子·论将》云:“吴子曰:‘凡兵有四机:一曰气机,二曰地机,三曰事机,四曰力机。三军之众,百万之师,张设轻重,在于一人,是谓气机。”这里的“气机”,就是团结性的气。对于军队组织,就是要团结统一,要使全军兵士、百万人行动统一于一个人的指挥,整个军团由一气贯之,这时,气对于勇,就具有了团结性的作用。

每一根笔毫都具有很好的弹性,即毫之“健”,也就相当于士卒的勇敢,但是,如果因为弹性而散乱分叉,反而会成为书写的阻碍。书法家要用好每一根毫,就像将军指挥好每一个士兵一样,关键是聚束住笔毫,并以一气贯之,使之听从调遣。只有以一气贯之,兵家才有阵法,书法才有章法。

汉初名将萧何很早论到书法与兵法时,就说:“夫书势法,犹若登阵,变通并在腕前,文武遗于笔下,出没须有倚伏,开阖借于阴阳。”后来康有为也说:“夫书道犹兵也……古之书论犹古兵法也,古碑犹古阵图也,执笔者束伍也,运笔者调卒也,选毫者选锋也。”“盖书,形学也。有形则有势,兵家重形势,拳法亦重扑势,义固相同。得势便则已操胜算。”

可见,书论就像阵图,落笔作字就像下营布阵一样,其中最重要的是要善于造势,而势是源自气。气充足则民勇敢,无气则民怯,要使怯者转化为勇者,就要养气,也就是注意到气的可变性。而最重视气的可变性的,是《孙膑兵法》,其中有《延气》一章,论述激气、利气、厉气、断气、延气,就是想通过气的可变性作用,使兵卒的质地得以提高。气的量的变化,就会产生现象上质的变化。

《尉缭子·战威篇》中说,兵有三种取胜之法,“有以道胜,有以威胜,有以力胜”。其中,“以道胜”也就是“以气胜”,因为“夫将之所以战者,民也,民之所以战者,气也。气实则斗,气夺则走”。要“使敌之气失而师散,虽形全而不为之用”,这样,就能“不战而屈人之兵”,也就是以气势取胜。气,是对于军队全体士卒而言的,是要心向一处,这一处就是将军的心意。所以,虽然都是指战斗的意欲,“气”是指军队全体,“心”是指将军个人。心意者,将军也,高明的将军要善于鼓舞士气,而不是使之泄气,要善于利用军队中战斗意欲变化的情况,要一鼓作气,让有限的气和力起到无限的作用,这就是造“势”。势,是能使有限之物起到无限作用的变化。

气对于笔毫而言,也是起到了凝聚和团结的作用。如果笔毫散乱,力量再大再猛,终究不能形成一股整合的力量。但高明的书法家,并不是始终保持着笔毫凝聚不散,而是要能散能聚,散是为了更好地聚,在聚散开阖之中,根据笔毫变化的情况,随时调整,相机而动。其中的魅力,并不在于一成不变地去收束笔毫使之不散,而是要根据笔毫当下的状况,迅速作出一个反应,随散随聚,立刻付诸实践。这其中的道理,和兵家指挥打仗中阵法的变化收束完全相通。

三、兵力的配方

《孙子兵法·(始)计》云:“计利以听,乃为之势。”要造势,关键要善于计谋利害关系,善于兵力的配置,这个配置就像医生的配方一样。本来医是救人,兵是杀人,二者本不相同,但宋代以来的兵书,喜欢以医方比喻兵法。将军营兵布阵,就像医师配药方一样,兵力的配置,用李零先生的话说,就是“兵力的配方”。中国古代兵法的运用之妙,最主要的就体现在“兵力的配方”上。

“兵力的配方”有两种,一种是“形”,就像是配好了放在药店里,可以直接抓用的成药;另一种是“势”,就像是经验丰富的大夫,要根据病情深浅、表里虚实,给病人开方子,来斟酌用量、增减其味的处方。

在武术中,一招一式的套路是确定的,但散打时不可能完全按照套路来;下棋时,棋谱中行棋路线也是确定的,但下棋时也不可能完全按照棋谱来。军队交锋时,所拥有的确定的兵力是“形”,而由兵力分配和部署所造成的变化的状况是“势”。孙子又说:“势者,因利而制权也。”“权”,就是权变,就是平衡、调节和分配力量。用兵要如“雷动风举”,主要就是指兵力的聚散分合、行军路线和运动方向的变化无常,要走得隐蔽,打得突然,灵活机动,快速敏捷。战势的变化,是要根据敌情随时调节,没有固定的程式和内容。总之,定计靠形,但用计靠势。

简单地说,形和势所构成的“兵力的配方”,就是兵力的投入,这里多放一点,那里少放一点,这个地方安排得紧一点,那个地方安排得松一点,就像行棋捕子、出拳接招一样。书法结构的安排,也是如此。书法家要精于结构的安排,懂得“配方”的道理,就是要处理好松和紧的关系、多和少的关系、快和慢的关系、重和轻的关系。说起来,无非就是点画长短的安排,提按轻重的安排,距离松紧的安排,向背趋势的安排等等,但难就难在要相时而动,随机应变。战场上没有一个固定的程式可以固守,抱着兵法打仗的人是一定要吃败仗的;书法中也没有一个确定的模式可以照搬,全在于书法家的灵活机动,见机行事。书法难在这里,也妙在这里。

遣兵如遣毫,遣毫如遣兵。毫有万千,必须凝聚于一束;兵卒无数,必须以一气贯之。

比如,书法中有“九宫格”,其实就是源自兵家的九宫阵。九宫阵是五行阵的扩大,除前、后、左、右、中,又加上了四个角,也称为八阵。包世臣《艺舟双楫·述书下》说:“字之九宫。九宫者,每字为方格,外界极肥,格内用细画界一‘井’字,以均布其点画也。凡字无论疏密斜正,必有精神挽结之处,是为字之中宫。然中宫有在实画,有在虚白,必审其字之精神所注,而安置于格内之中宫,然后以其字之头目手足分布于旁之八宫,则随其长短虚旁而上下左右皆相得应。”刘熙载《艺概·书概》也说:“欲明书势,须识九宫。九宫尤莫重于中宫,中宫者,字之主笔是也。主笔或在字心,亦或在四维四正,书著眼在此,是谓识得活中宫。”可见,八面朝中宫,中宫散为八面,形成收聚绾束的态势,一团生气聚拢在一起,就像千军万马听从将军指挥一样。所以,米芾曾有“书备八面”之说。

“九宫”法固然对于学书者实现笔画(就相当于“兵力”)的有效配置,有着切实的效果。但是,如果把“九宫”也模式化了,就会成为书法学习的羁绊和束缚。“九宫”只不过是一个方便法门,一旦把九宫学死了,就把书法中“兵力的配方”给僵化了,这也不符合书法中“势”的精神。

米芾书法奇正相生,以奇为主

四、奇正:急以出奇

兵家常说,战势不过奇正:用堂堂之阵、正正之旗进行决斗,与敌人作正面交锋的主攻部队,就是“正”;而将军手中留下的作侧翼接应或发动突袭的机动部队,就是“奇”。

奇,读(ji),源自古代数学的奇偶概念和余数概念,任何偶数加一都会变为奇数,任何奇数减一都会变为偶数,这个“一”就是“余奇”。它是数字变化的关键,只要手中留有“余奇”,就有造成任何变化的可能。兵家的机动力量也被称为“余奇”,这种机动力量虽然很少,只是一种追加,但这种追加往往成为关键一击。双方过招,你一拳,我一拳,多少回合下来,最后关键一拳,把对方放倒。这最后关键一拳,就是“余奇”,“余奇”就是留一手。先出合战为正,后出为奇;正兵当敌,奇兵旁出,击其不备,这一击,就如同扣动弩机时所造成的关键的变化,所以兵贵出奇,就像筮法之重“归奇”一样。

奇,还包含打破平衡的意思,也是故意造成不平衡。兵家喜用奇兵,书法也要善用奇,笪重光说“形势之错落在奇正”,奇和正相互参用,则能奇正相生。奇不是刻意造作,而是造势的点睛之笔,是书法家手里的“机动部队”,是追加上去的关键一笔。关于正与奇在书法中的关系,项穆有一段很好的论述:“书法要旨,有正与奇。

所谓正者,偃仰顿挫,揭按照应,筋骨威仪,确有节制是也。所谓奇者,参差起复,腾凌射空,风情姿态,巧妙多端是也。奇即运于正之内,正即列于奇之中。正而无奇,虽庄严沉实,恒朴厚而少文;奇而弗正,虽雄爽飞妍,多谲厉而乏雅。”

没有正的铺垫,就无所谓奇的妙笔生花,所以正不舍奇,奇不离正。董其昌说:“古人作书,必不作正局,盖以奇为正。”“正局”就是四平八稳、缺少变化的格局,只有破除四平八稳的正局,才能出奇,才能写得奇宕潇洒而时出新致。米芾书法结字以奇见长,奇而能正,正中见奇。正要从规矩中出,乃能深谨之至;奇要从意外中来,自然奇荡恣生,所以,奇正两端,实唯一局。总体上看,正是多数,用以接敌;奇是少数,用以决胜。所以,书法中也是以正为主,以奇为辅。但因为作为少数的奇,往往是决定性一笔,最为引人注意,以至于有人误以为只要奇不要正了。书法中的奇,与用笔的速度有关,兵贵神速,要出其不意,出奇往往要快,所以,南宋姜夔说用笔是“缓以效古,急以出奇”。缓与急交互使用,故能奇趣横生,笔势乃出。

奇正,是结构和章法上造势的核心,虚实不过是奇正的扩大;奇正偏于点上的分配,虚实偏于面上的分配;奇正是将自己兵力投入实际战斗时所作的兵力配置,而虚实是通过分散集结的运动变化,以造成预定会战地点上的我强敌弱、我专敌分、我众敌寡,也就是在面上兵力的相对集中和相对分散,而面上的虚实是“走”出来的,所以虚实尤其和运动关系更大。就像下围棋,就专在“虚实”上作文章,“阔不可太疏,密不可太促。与其恋子以求生,不若弃子而取势。”要在作眼和吃子中完成包围和反包围,使得实中有虚,虚中有实。中国画家和书法家都十分懂得虚实妙用的道理,这就是要“留白”,“留白”成为了整体章法上造势的绝妙手段。

《孙子兵法·(兵)势》中说:“纷纷纭纭,斗乱而不可乱;浑浑沌沌,形圆而不可败。”这就是讲战斗场面的混乱中,部队阵式打法一点不乱,使敌人无懈可击。就像踢足球,外行看球,只见满场很多人乱跑,场面很乱;行家看球,则有章有法,有条不紊,应带传递都很到位。表面乱,其实不乱。行伍阵式在作战的变化中之所以能不乱,是因为将军心意的指挥有度;书法在体势开阖中能有章法可寻,是因为书法家以意行之,所以通篇能气脉连贯而气势连属。兵法奇正的变化,全藏于将军胸中;书法奇正的妙处,要靠书法家去体会。

五、意外:兵以诈立

兵以诈立,兵者诡道也,用兵就是要善用诈术,常常声东而击西,静如处子,动如脱兔。用兵之妙,在一个“诈”字,要“能而示之不能,用而示之不用;近而示之远,远而示之近。利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之;卑而骄之,佚而劳之,亲而离之。”也就是要攻其不备,出其不意,这是兵家常胜之秘诀。

诡道是兵家用兵的特点,也是书法造势的特点。造势,就是要制造机变,伪装阵势,给敌人制造不确定性。书法如兵法,文机如战机。刘熙载就曾说:“兵家‘能而示之不能,用而示之不用’二语,亦书家所宝。”兵家造势的实质,是兵力部署数理关系的妙用,就是兵力的投入,这里多一点,那里少一点,尽量集中优势兵力歼灭敌人;书家造势的关键,是笔墨分量和比重(包括笔画粗细和墨色浓淡)的安排,这里紧一点,那里松一点,故意打破僵局和平衡。所以,刘熙载又说:“孙子云:‘胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。’此意通之于结字,必先隐为部署,使立于不败而后下笔也。”

但是,究竟奇该用多少,正该用多少,哪个方向多一点,哪个方向少一点,这个配方,却是变化无穷的。要不断打破旧的平衡,再求得新的平衡,所以变幻莫测。兵者如水,兵无常势,水无定形,兵家没有固定的阵式,流水没有固定的形状,要因敌以制胜,就水以成形。所以虞世南说:“兵无常阵,字无常体矣;谓如水火,势多不定,故云字无常定也。”水势、火势往往不定,不可捉摸,书法亦然,唯其变动不拘,故能摄心魄、惊鬼神。明代项穆说:“夫字犹用兵,同在制胜。兵无常阵,字无定形。临阵决机,将书审势,权谋庙算,务在万全。然阵势虽变,行伍不可乱也。字形虽变,体格不可逾也。”兵法讲究兵无定势,随机应变,虽在意料之外,又在情理之中,书法何尝不是如此呢?

兵家强调要攻其不备,出其不意,要趁其不料,在敌人措手不及的时候,以迅雷不及掩耳之势,采取敌人料想不到的行动,这是战争的基本规律之一。兵法说,要乘其未至可挠,乘其未发可制,乘其既胜可劫,乘其既败可退。总之,要顺佯敌意,以敌制敌,要以正合,以奇胜。所有这些,都涉及到兵力布置的虚实问题。

虚就是藏,实就是露。郭熙《林泉高致》里有段名言:“山欲高,尽出之则不高,烟霞锁其腰则高矣。水欲远,尽出之则不远,掩映断其派则远矣。”郭熙真是把藏和露、虚和实的妙处说透了。他所说的一“锁”一“掩”,也就是一“隔”,这一“隔”,便形成了艺术的张势和节奏,于是便腾挪出、创造出一个回荡不已的空间,在若隐若显中,更彰显了山和水的形势。古人有画诀云,“路欲断而不断,水欲流而不流”(托名王维语),断而不断,流而不流,深藏的也是这种虚实藏露的深层用思。笪重光也说:“宿雾敛而犹舒,柔云断而还续。危峰障日,乱壑奔江;空水际天,断山衔月。雪残青岸,烟带遥岑。”雾敛寒江、断山衔月等等意象,反映了中国艺术中欲露还藏、欲放还忍的独特匠心,目的就是使得这露和藏的关系中隐藏着无限的可能性,有吟味不已的美,也就是造“势”,势是从有限到无限的桥梁。

孙过庭有云:“乍显乍晦,若行若藏。”书法中的笔断势连,说的就是书法中这种藏和露的道理。其关键之处就在于善“断”,老子说:“大成若缺”,断处就是缺处,缺处就是成处,无笔墨中包含的却是最多的笔墨,正是“此时无声胜有声”。南宋书画家赵孟坚说:“草书虽连绵宛转,然须有停笔。晋贤草体虚淡萧散,此为至妙,惟大令绾秋蛇,为文皇所讥。至唐旭、素方作连绵之草,此黄伯思、简斋(即陈与义)、尧章(即姜夔)所不取也。今人但见烂然如藤缠者,为草书之妙。晋人之妙不在此,法度端严中萧散为胜耳。”

晋人草书之妙并不在如藤缠绕,而在若断还连,就是要善“断”,也就是李世民评王羲之书法时所说的“观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连;凤翥龙蟠,势如斜而反直。”赵孟坚批评了后世草书连绵不断,状若藤绕蛇缠,反而缺少了势。宋代的黄庭坚草书善用“点”法,多少能得到一些“断”的妙处。但形“断”必须气连,连成一个生命整体,这时的“断”,是为了将力和势孕育于其中,藏匿于其中,其“势”将发未发,似发非发,更能让人体味到一种玩味不尽的美。

(孟云飞转自《大观(书画家)》 2017年第4期)

本文来自残念投稿,不代表胡巴网立场,如若转载,请注明出处:http://www.hu85.com/77017.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 xxxxx@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。