浅谈诗书画

文|崔嘉祺

崔嘉祺,2005年生,现就读于郑州外国语学校高二年级。

孙过庭《书谱》里说书法“达其情性,形其哀乐”,宋代苏轼《东坡题跋·书摩诘蓝田烟雨图》中也评价道:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”诗、书、画是艺术创作中的不同表现形式,看似殊途,但却关系紧密。

“诗与书”中,“诗”是一个广义的概念,它既包含诗词歌赋,亦包含一切可书可写的文字。我认为“诗与书”的关系可视作相辅相成的。唐代著名书法家颜真卿创作的《祭侄文稿》追叙了常山太守颜杲卿父子一门在安禄山叛乱时,挺身而出,坚决抵抗,以致“父陷子死,巢倾卵覆”、取义成仁之事。通篇用笔不拘泥于细节,气势磅礴,一泻千里。况且此稿是在作者极度悲愤的心情之下所作,故字是其波动情绪的外在表现。

由此,“诗”可以通过“书”表现出来,“书”也能流露出“诗”的深层内涵。与其相似的例子也可参考王羲之的《丧乱帖》与《快雪时晴帖》,前者的背景是悲伤的,王羲之先墓被一毁再毁,而自己却不能奔驰前往整修祖墓,遂写作信札,表示自己的无奈和悲愤之情。用书法的表达便为行草书与草书相结合,使人一睹便有悲痛之感。后者则不必多言,“晴”一字便展现出愉悦的心境,故使用行书较多。整体虽二十余字,排版整齐,观赏性极高。在书法创作中,“诗”与“书”的联系更加密切,例如在书写毛主席诗《沁园春·雪》时,结尾“还看今朝”四个字可用“浓墨”与“草书”与相结合的笔法,字体亦可以放大,使四个字尽显生机活力,也蕴含教员诗中对革命新青年的殷切期待。

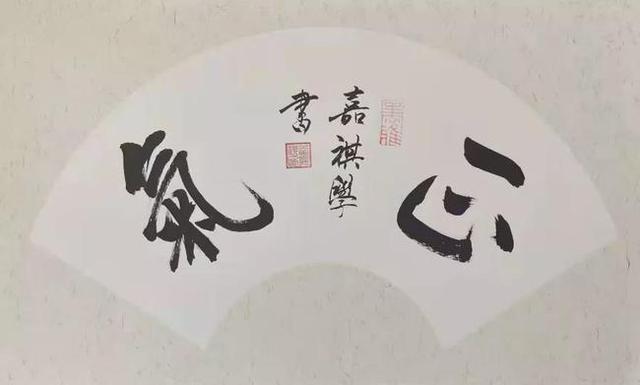

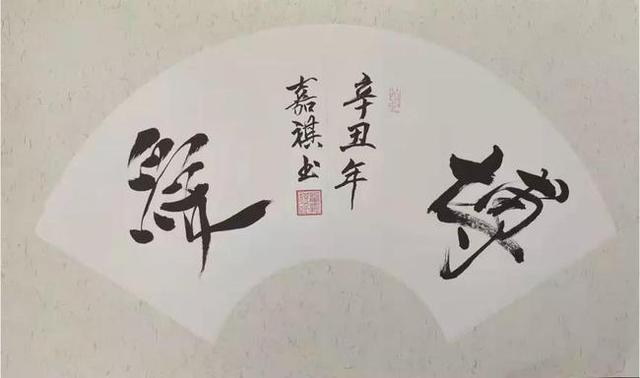

崔嘉祺书法作品

“书”与“画”的关系,是古今文人雅士所畅谈的话题。古人视书、画同源,善画者即善书。启功先生的“画名”丝毫不逊于“书名”,因为“书”与“画”在许多方面是相通的。例如笔法上的点画勾勒,整体上的留白设计,细节处的将殊处理。就拿“山石皴法”来说,皴法是表现各种石质纹络的主要手段;是中国画特有的绘画技巧和符号化的形式语言;它既具象,又抽象;它可以表现具象的山川地貌,画家也可以通过它表现自己特有的审美取向和精神气质。详见苏轼的《木石图》。整卷只有枯木与竹石两物象,所以画意的表达,就得从用笔入手。画中石头有些披麻皴的特征,用笔比较空灵,比较注重写意,讲究虚实对比。在书法中也有类似的用法,例如用极浓且干燥的墨来作枯笔,亦与前文产生一浓一谈的视觉之感,这在许多草书中有所涉及。

“诗”与“画”的关系属三者中最常见的。在语文课本中,几乎每一篇古文总要配上几幅图来点饰,因为诗和画中都是富有情感的,往往诗与画的佳作都是在丰富的情感背景下得来的。例如齐白石山水画,往往是即兴所得,有的山水画的题诗因未把握好墨的浓度而导致晕染不清,但这正能体现作画时的投入,情感的渗透。兴起时往往是顾不得细节的。又如张大千晚年的泼墨云山,张大千利用彩墨自身溶于非溶于水的关系和效果,施行渲染、重叠、泼洒、沉渍、流动,营造出了千姿百态的烟云效果、山势气韵,使得那如真似幻的抽象造型与客观上大自然的山岚云雾、云水飞动的具体形象有机地、完美地结合在一起,恢宏大气,雅俗共赏。

诗书画三者的关系错综复杂,极具趣味,非尺纸寸笔所能言说,还需从具体作品中求索。(作者现就读于郑州外国语学校高二年级)

中央文史馆馆员赵德润点评:

中央文史研究馆馆员、光明日报原副总编辑赵德润

郑州外国语学校高二学生崔嘉祺,一个16岁的少年,品学兼优且对诗书画有相当的研究,看了他《浅谈诗书画》的文章和几幅书法,感到已超出他这个年龄段对艺术的认知和理解。国家文化和旅游部主管的文化艺术类学术期刊《中国民族博览》杂志辟“艺苑新人”专栏予以介绍,可喜可贺。

多年前,中央文史研究馆馆刊《中华书画家》创刊时,国务院领导同志希望杂志社要善于发现人才,当好“伯乐”。既要弘扬经典,又要推出新人。凡是好的、创新的、有才气的书画家,不管年龄,不排辈分,不论门派,可能在某些方面还不是很成熟,也要给予热情的支持和宣传,为他创造一些探索的条件,使他有可能成为大家。

北宋名画《千里江山图》是中国十大传世名画之一,作者王希孟即是一个18岁的少年。自古英雄出少年。每读梁启超先生《少年中国说》,总感到激情澎湃;生机勃勃的少年,置身民族复兴的伟大时代,虽然还要取长补短多多努力,其前途已未可限量。

来源: 时代人物故事

本文来自轩然投稿,不代表胡巴网立场,如若转载,请注明出处:http://www.hu85.com/200306.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 xxxxx@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。