陶寺遗址是陶寺文化早中期的都城遗址。1978~1985年,陶寺遗址的东南部,发掘了一片规模巨大的墓地,面积在4万平方米以上,钻探墓葬估计上万座,集中揭露了4926.76平方米,发现墓葬1379座,实际清理了1309座,时代为陶寺文化早、中、晚三期。其中王级和大贵族墓葬被分为一、二类大墓,均属于陶寺文化早期[1],故我们称之为“陶寺早期王族墓地”[2]。

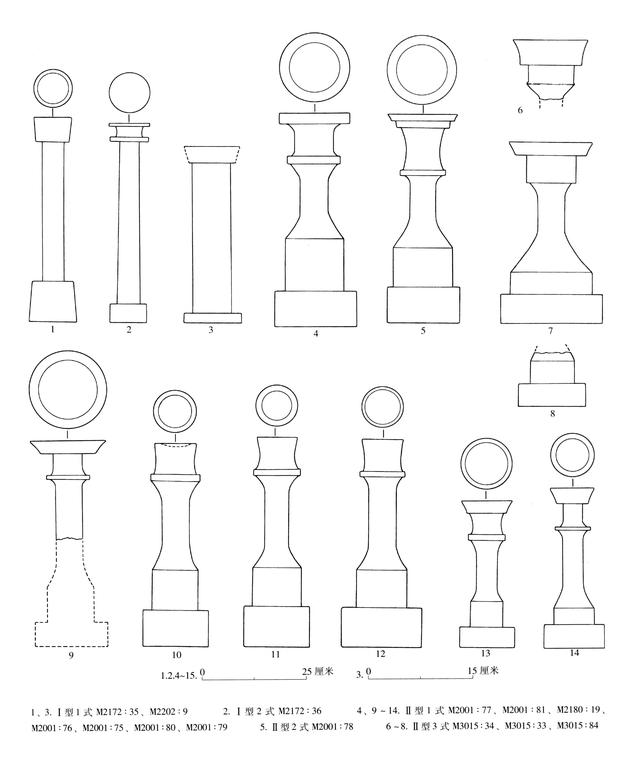

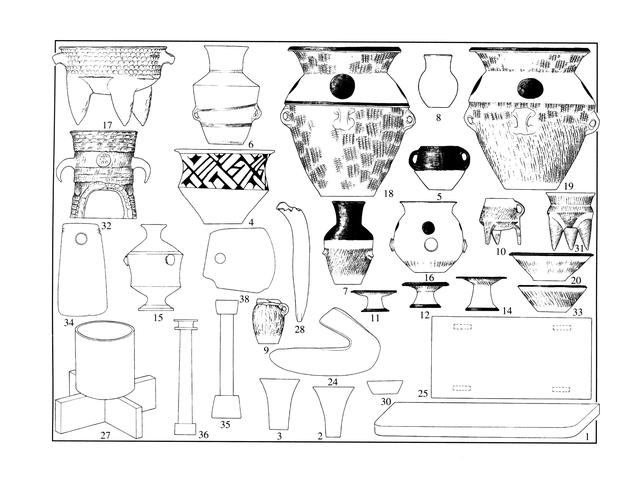

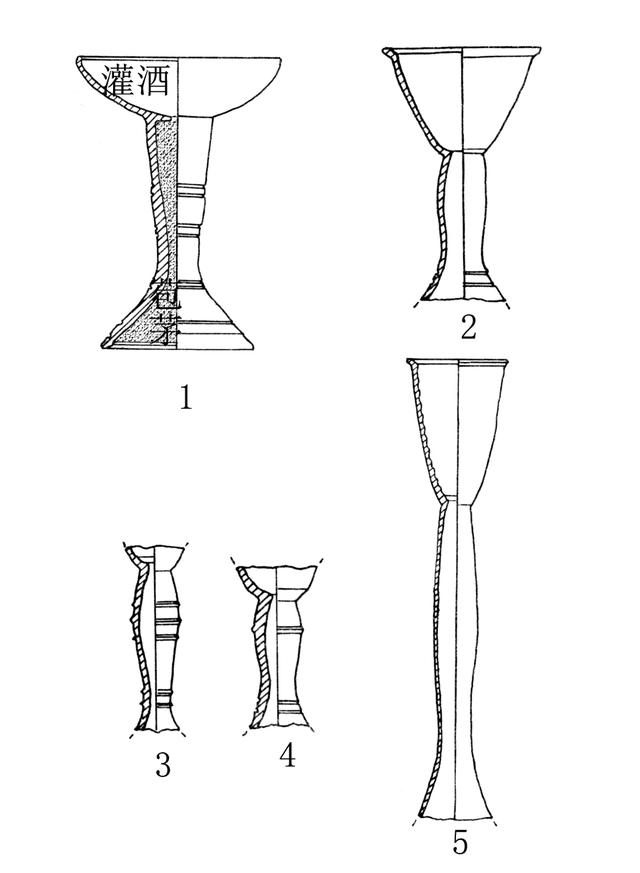

陶寺早期王族墓地里的一、二类大贵族墓葬随葬一种高柄木豆,形制极为特别,其他级别的墓葬不见。高柄木豆整体呈高柄烛台状,通高25~50厘米,盘径10~20厘米,但是豆盘深度极浅,容量极小,实心的高柄豆足在整器形体中占比很高,可以肯定没有实用承器的价值。M2018:19、M2001:76和M2001:75甚至没有豆盘口沿,外观就剩木柱柄(图一·10~12)。木豆高柄皆束腰,造型优雅,特别高柄是近上盘部,均有一道凸箍或折棱。器表一般都涂朱甚至有精美的彩绘[3](图一)。

图一 陶寺早期一、二类墓随葬高柄木豆“木帝”

学界一直对这种奇特高柄木豆的功能功能,没有令人信服的解释,仅仅推测礼仪价值大于实用价值[4],称为“木豆”只是无奈之举。仅从高柄木豆形制本身出发,已无法参透其实际实用功能,所以必须从高柄木豆在墓葬当中的考古存在背景关系(contexts)着眼,深入剖析。

一、陶寺早期高柄木豆功能分析

陶寺早期王族墓地高柄木豆共土(可辨认出来的)14件,其中一类M2001随葬7件,一类M3015随葬3件,二类M2127随葬2件,M2180和M2202各随葬1件。

1. M2001高柄木豆

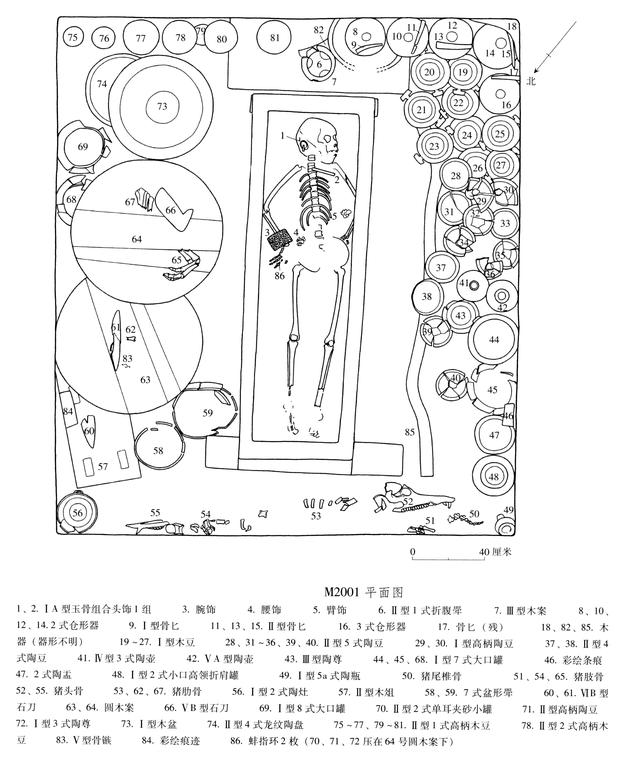

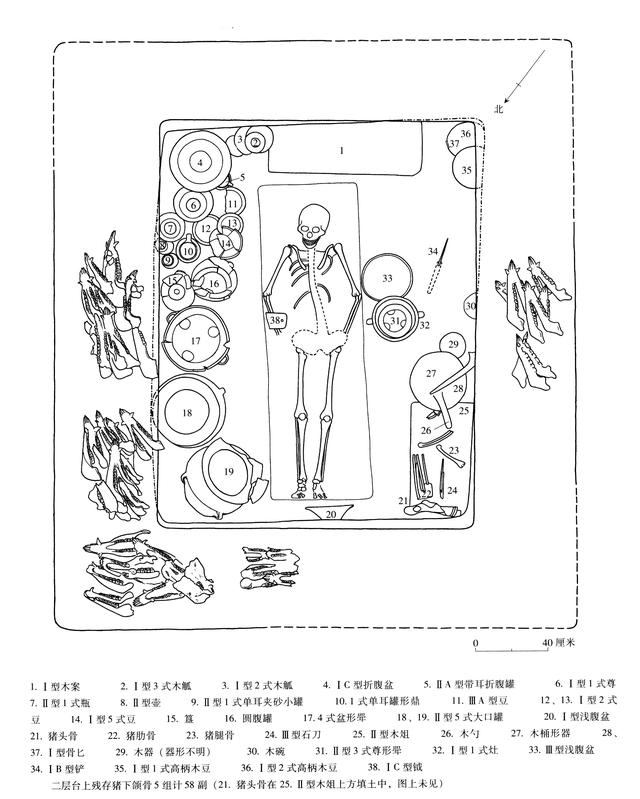

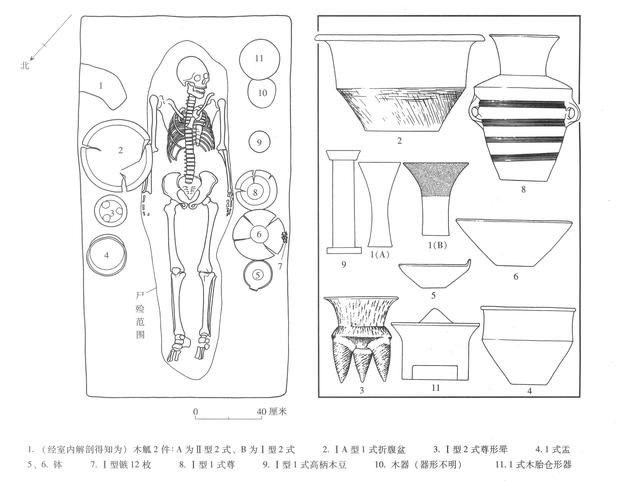

M2001位于陶寺早期王族墓地的东部,与M3016分属不同的片区,时代也为陶寺文化早期。M2001虽然上部被M2002打破,但是基本没大损伤,因此是一类大墓中唯一一座保存完整的(图二)。

陶寺M2001平面图

图二 陶寺M2001平面图与器物组合图

M2001墓坑长方形,头端宽2.54、脚端宽2.52、长2.9、残深0.7米。长方盒形木棺。木棺周围撒朱砂,墓主人骨保存不好,下肢粗壮,现场勉强推测为男性,却因随葬女性性别指向的彩绘陶瓶,发掘者推测为女性。年龄不明。

M2001随葬器物77件(组)。由于没有随葬石磬、鼍鼓、陶鼓等礼乐器(图二·2),因此发掘将该墓等级定为一类乙型墓。

棺内墓主佩戴组合头饰步摇、绿松石镶嵌腕饰、蚌指环、有机质腰饰和臂饰。

木棺周围随葬品摆放比较有序,未经扰动。

头端木案上摆放折腹斝1、木觚1件(已残朽)。折腹斝以东沿墓壁摆放7件高柄木豆,其中80号摆在木案的东边缘上,81号放在木案上。折腹斝以西,沿墓壁摆放5件木仓形器,顺墓圹西南角拐弯延展摆放,每件仓形器上放置骨匕1件。9号仓形器放在木案上,10号仓形器放在木案的西边缘(图二·1)。

墓室东南部,高柄木豆北侧,摆放大木盆,下压龙盘M2001:74。龙盘的北侧摆两件大口罐(68号和69号),附近还有1件单耳小罐(70号),被压在64号大圆木案下。这套器物组合应为祼器组合,包括大木盆M2201:73(图二·1)。

64号大圆木案上放置石厨刀和猪肋骨和猪蹄。木案下还压着高柄陶豆、陶尊各1件。

64号北侧为63号大圆木案,上置石刀、猪肋骨、骨镞1枚。

63号圆木案北侧即墓室东北部,放置盆形斝2件。木俎1件,上置石厨刀1、长方形小木器1件。

墓室东北角放置陶灶1件。墓室脚端沿墓壁墙根摆放猪骨。

木棺的西侧与西墓壁之间,有一根疑似方木条85号拦出一条带放置随葬品的空间,沿墓坑西北,自南向北摆放随葬品,它们是彩绘双耳木豆9、朱绘磨光黑陶豆13、彩绘陶高颈壶2、陶尊1、大口罐2、陶盂1、小口高领罐1件、彩绘条痕1块,墓室西北角放置彩绘陶瓶1件[5]。

彩绘陶瓶放置在墓室西北角,是陶寺文化早期墓葬的的通例。陶寺早期王族墓地与下靳陶寺文化早期墓地里,虽然女性墓主为多,但是也有个别墓主为男性。陶寺M2001墓主人骨检测有男性特征,因此我们认为该墓主还应是男性。就M2001具体而言,墓室西北角放置彩绘陶瓶,出于宗教祭祀目的,不一定出于性别指示目的。尽管M2001没有随葬礼乐器组合石磬、鼍鼓、陶鼓,但是随葬了祼器组合、苞茅木帝主一组7件,阵容豪华;木仓形器5件一套,件件配骨匕,仍显王者气度(图二·2)。因此我们推测墓主还应是陶寺早期的男性君王之一。

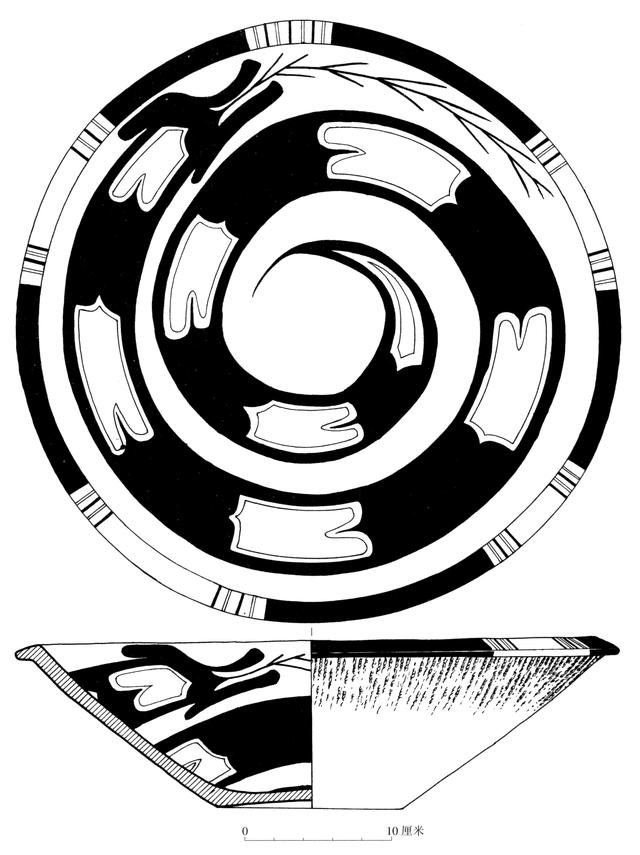

M2001:74龙盘,胎灰褐色,器表深灰色,盘口沿及内壁施黑陶衣并磨光。口径40.9、底径12.6、腹深10、通高11.6厘米。内壁用红、白两色绘制蟠龙纹。红色绘龙身与龙头,白色绘横焰状龙鳞,焰尖与龙头趋向一致,攀天而上。龙蛇身尖尾,起自盘底空心下界。龙头无眼无列齿,长吻,上下圆唇,口中衔麻黄草一枝[6](图三)。

图三 陶寺M2001:74龙盘

若想探求高柄木豆的使用功能,首先分析墓室东南部,高柄木豆北侧的一组器物组合功能。摆放大木盆73号,下压龙盘M2001:74。龙盘的北侧摆两件大口罐(68号和69号),附近还有1件单耳小罐(70号),被压在64号大圆木案下(图二·1)。

大口罐、单耳小罐、陶龙盘、大木盆明显组成一套盥洗用器——用单耳小罐从大口罐里舀出水,盥洗双手,陶盘或木盆接水。中国青铜器中,盘通常为视为“承盘”,用于浇水洗手。夏商之前多用木质或陶质,商周之际多用铜铸。《礼记·内则》曰:“进盥,少者奉盘,长者奉水,请沃盥,盥卒,授巾。”《夆叔盘》自铭“盥盘”。西周晚期开始,铜匜与铜盘配套成为盥器组合,大兴于春秋战国,主要用于贵族日常盥洗和祭祀前净手[7]。宝鸡茹家庄M1乙室随葬的铜盉BRM1乙:18自铭为“鎣”,铭文全称:“弓魚伯自作盘鎣。”同墓随葬的铜盘BRM1乙:1自铭全文与铜鎣完全一致,表明这是一次铸成的青铜盥器组合用器[8],证明西周中期开始,新出现了将铜盉与铜盘相配的盥器组合,盥器铜盉不再作为酒器,而新得一个器名为“鎣”。

可是,陶寺M2001:74龙盘仅仅作为陶寺君王日常盥洗用器,似乎也存在一些问题。陶寺遗址的彩绘陶器主要出自贵族墓葬,极个别残片见于陶寺宫城内,是一种制作精美的低温陶,烧成温度在600°左右,几乎难以用于日常生活。彩绘纹饰虽然都很精美,但是均为陶器烧成之后,用朱砂、赤铁矿、石绿、白垩等矿物颜料彩绘施于陶器表面,纹饰图案的附着力很低,稍微用力摩擦,彩绘图案就会被磨灭,因此绝不能长期使用,是冥器或礼仪性的象征用器,不能日常实用。准此,陶寺M2001:74龙盘绝非君王日常盥洗用器,最多是象征性的仪礼盥洗用器。

再者,从使用行为的重要性分析,即便作为君王礼仪象征性的盥器用器,按理说龙盘用于盥洗行为只是仪式前的净手环节,并非祭仪行为的主体,因此不属于核心礼器或祭祀用器。商周时期的铜盘及盘匜盥器,在青铜礼器中也属于“边缘化”的器物,相对于觚、爵、斝、鼎、簋、豆等核心礼器而言,地位低很多。然而,陶寺的龙盘装饰,却是陶寺文化彩绘陶中一枝独秀的奇葩。第一,陶寺彩绘陶在海量的陶器中已属凤毛麟角,而彩绘陶图案除了龙盘里的蟠龙和采集到半个浅腹盆D2002:1彩绘一条多足的蜥蜴为动物形象外,其余纹样均为或繁或简的几何装饰纹样,绝不见其他动物形象。且彩绘龙盘里蟠龙的绘制精美而复杂,在陶寺凤毛麟角的彩绘陶纹样中,更加鹤立鸡群。第二,笔者曾经通过陶寺文化艺术品分析,总起来看,陶寺文化不重视偶像崇拜,流行装饰艺术中,极度缺乏人和动物形象,有少量花草的变体,这是陶寺文化宗教信仰的一大特点[9]。然而,精美的龙盘无一例外地仅见于一类王级大墓,令人匪夷所思的是,核心礼器中的陶鼓、陶斝等均无彩绘装饰,反而龙盘的彩绘令人惊艳。这似乎成了一个悖论——从盥洗行为的重要性来看,龙盘的礼仪地位很低,但是从最高等级的彩绘装饰艺术的角度看,龙盘的礼仪地位独树一帜,却应该也很高。这一悖论现象说明,仅仅从盥洗行为用器来解读陶寺龙盘的功能,一定存在着一个误区陷阱。陶寺龙盘的功能与地位及其彩绘装饰的等级与地位,在陶寺人的认知中,一定是顺畅的,一致的,不存在着抵牾。笔者认为,有必要以龙盘作为盥器承盘为基础,再向高层次礼仪行为方向做探索。

陶寺龙盘如果不彩绘蟠龙而是实用陶承盘,确实就是在日常生活中和祭祀仪式前净手盥洗器。一旦彩绘蟠龙,就应该标志着陶盘已经从普通盥洗器,转变为更加神圣的礼仪行为,而这一神圣的礼仪行为,一定是从盥洗行为衍生或升华出来的。

陶寺M2001龙盘盥洗器组合表现的盥洗净手行为,是用单耳小罐,从大口罐里舀水,浇灌在手上,清洗双手,流水下注承盘。中国先秦时期有一种极为重要和神圣的“祼禘礼”,就是用酒浇灌祖先神“帝”的象征物。《周礼·春官·大宗伯》曰:“以肆献祼享先王。”注曰:“祼之言灌,灌以郁鬯,谓始献尸求神时也。”这种象征物多为细木棒或玉柄形器捆扎苞茅草,塞入木觚、漆觚或铜觚内,用祭祀郁鬯酒浇灌细木棒或玉柄形器的顶端,让酒顺着细木棒或玉柄形器下注到觚胴体的近口部,渐渐被细木棒或玉柄形器下端捆扎的苞茅草吸收进去,象征着祖先神享用了奉献灌注的郁鬯,称之为“缩酒”[10]。丁山曾提出高论,认为甲骨文“帝”就是“白茅纯束”草藉人象形,以便缩酒祼禘[11]。

《礼记·明堂位》称:鲁国“季夏六月,以禘礼祀周公于太庙,……郁尊用黄目,灌用玉瓒大圭。”注曰:“瓒,形如大盘,容五升,以大圭为柄,是谓圭瓒。”显然,汉儒们认为既然祼禘,必有承盘,因此理解圭瓒即瓒为盘、玉圭为柄。近年来,严志斌先生研究认为,有玉柄形器自铭为瓒,是祼器之一[12]。近日,他进一步申论,夏商周时期的玉柄形器玉瓒与漆觚组合为祼器用器[13],其渊源起自良渚文化好川墓地、卞家山墓地玉锥形器下嵌木棒与漆觚配合使用[14],玉锥形器是灌酒木棒的玉冠饰,后来发展成为玉柄形器。

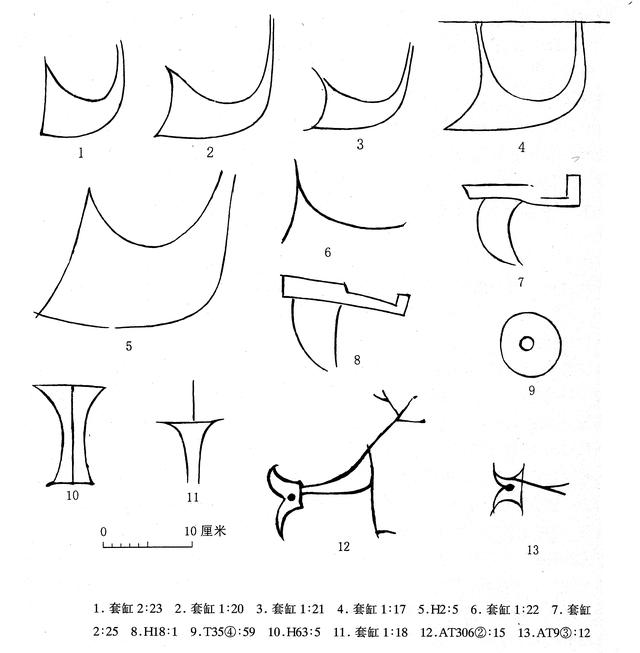

图四 邓家湾遗址出土石家河文化刻画陶符

笔者认为,这种祼禘礼器物组合从良渚文化传播至长江中游的石家河文化,在石家河城址内西北角的邓家湾祭祀遗址中,炮弹形红陶缸首尾套叠摆在地面上,圈出祭祀场范围,是标志着神圣边界的“矮墙”[15]。在“矮墙”套缸1:18号陶缸上,刻画符号就是一个斜腹杯(也可称觚形杯)内插一根棍,棍的上部露出杯口一截,杯内的棍体被隐没(图四·11)。邓家湾H63是破坏“坛壝”陶缸的灰坑,出土一片红陶缸残片H63:5上刻画觚形杯内插一根细棍[16](图四·10)。笔者原以为邓家湾祭祀遗址出土的这类觚形杯插棍的刻画符号表现的是斜腹杯里为神享酒的吸管[17],现在看来不确,应为好川和良渚文化漆觚内的玉锥形器与木棒复合的“瓒”,用以祼禘。尽管石家河文化当中尚未发现玉锥形器和玉柄形器,但是,肖家屋脊遗址肖家屋脊文化(或称后石家河文化)瓮棺葬,出土了数量较多的玉柄形器和玉锥形器[18]。肖家屋脊文化晚期与二里头文化早期同时,因此二里头文化玉柄形器玉瓒与漆觚祼禘礼器组合,很可能受到了肖家屋脊文化的影响。此后,中原王朝夏商周时期一直将柄形器玉瓒用于祼禘礼,玉柄形器作为祖先神或先王神主的象征物。殷墟后岗M3出土的一组玉柄形器上,分别朱书祖庚、祖甲、祖丙、父辛、父□、父癸[19],即为佐证。

非常有趣的是,湖北鄂西和荆山一带乡村,至今还遗留有巫师缩酒的仪式。湖北南漳县薛坪的缩酒祼禘祭祖仪式中。男觋用酒盅浇灌三个用树棍上端扎稻草的草把子,象征三个祖先帝的草藉人[20],而不是用觚杯瓒棒缩酒用具。由此推知,祼禘缩酒很可能有两种工具套。一种就是觚杯配瓒棒,瓒棒下端捆扎苞茅草以祼禘缩酒,好川、良渚文化、石家河文化、肖家屋脊文化、二里头文化以及商周时期,基本上沿袭的是这套传统。另一种是直接用酒浇灌草把子,草把子其实就是瓒棒的倒置,目前实例仅见于鄂西当代民俗。

诚然,鄂西南漳薛坪的缩酒草把子祼禘缩酒稍显简陋,最大的问题是草把子缩酒之后,如果酒灌注多了,草把子吸收酒浆饱和后,会顺着树棍向下流淌,必然渗入地下,而祖先神上帝住在天上,祭酒下注于地,于理不甚合。假如草把子树棍下放置承盘接酒则更加完美。

经过上述分析,再反过头看陶寺M2001:74龙盘,作为盥器承盘,升级用于祼禘礼缩酒的承盘,由低级的盥器升级为高级的祼器,一切悖论就迎刃而解了。

基于此,陶寺龙盘确实用于祼禘缩酒承盘,那么,会不会有类似鄂西南漳薛坪祼禘缩酒的草把子即倒置的大瓒棒?否则,就缺失了灌注酒浆的对象——祖先神帝。

笔者推测,陶寺大墓里出土所谓的高柄木豆,只要在上端凸箍或折棱处以上捆扎一个苞茅头,包住所谓的豆盘,就能成为祼禘用的“草把子”,也就是祖先神帝的草藉人象征物(图四)。《周礼·春官·司巫》称:“祭祀,共箪主。”杜子春注云:“箪,器名,主谓木主也。”《礼记·曲礼》孔疏引《白虎通》云:“所以有主者,神无依,据孝子以继心也。主用木,木有始终,又与人相似也。”也就是说,无形的神灵所依附的木器,称为“主”,相当于后世的“祖宗牌位”,是拜祭的对象。故笔者将陶寺文化大墓里随葬的这些用于祼禘的“高柄木豆”,暂称之为“苞茅木帝主”。将“苞茅木帝主”置于龙盘中,用单耳小罐,从大口罐中舀酒,灌注苞茅木帝主头部的茅草,酒液渗入苞茅头,先在“木豆”浅盘中短暂贮留,出现“缩酒”现象。随着不断浇灌酒液,酒液饱和后从苞茅头渗出,沿高柄下淌,汇入龙盘。酒液汇入龙盘后,彩绘蟠龙图像便开始发挥其图示的象征作用了(图三)。

笔者曾提出,陶寺的龙盘中蟠龙嘴里所衔的仙草为麻黄草。麻黄草在黄河中上游地区广泛野生分布,陶寺遗址孢粉分析结果中,曾发现过麻黄花粉。麻黄草含麻黄碱,在古代被用作致幻剂。陶寺蟠龙嘴里衔麻黄草,就是象征着蟠龙通神。因而笔者曾认为陶寺龙盘用于帮助元首的灵魂升天[21]。如今,我们明白了陶寺龙盘用于祼禘礼当中的承盘,那么蟠龙图案的象征意义就需从祼禘礼的角度深入发掘与完善。

祼禘礼沃灌苞茅木帝主的液体一定是酒。而陶寺蟠龙嘴里所衔仙草为麻黄草。笔者曾分析,麻黄草在中国古代文献中,被称为鬯草,俗称“郁金香”,是制作高级酒水“郁鬯”的原料。郁鬯在金文铭文和文献中频繁出现,主要用于祭祀和赏赐。由于郁鬯是合煮了麻黄草的鬯酒(黑黍子酒),融入了麻黄碱,使得郁鬯具有神经兴奋剂和精神致幻剂的作用,饮者精神兴奋,上下条畅,幻觉通神,成了先秦时期祭祀用酒的主角[22]。鉴于陶寺遗址发现了陶寺文化时代的麻黄花粉,蟠龙嘴里所衔仙草为通神的麻黄,笔者进而推测陶寺文化祼禘礼用酒也应是郁鬯——麻黄草“郁金香”与黑黍子酒“鬯”合煮的“郁鬯”。

陶寺文化早期行祼禘礼时,郁鬯装在大口罐里,用单耳小罐将郁鬯舀出,徐徐沃灌于至于龙盘的苞茅木帝主头上。郁鬯徐徐渗下,象征祖先神帝饮下了郁鬯,汇聚到M3016:9龙盘底部红彩圆面下界。蟠龙象征着祖先神帝的灵魂,在郁鬯的催动下,向上天螺旋上升,回到天界,与天帝沟通(图三)。准此,陶寺的龙盘里的蟠龙,便不仅仅代表了墓主君王的灵魂升天,更多地与苞茅木帝主以及大口罐、单耳小罐等祼器组合,成为祖先神帝的灵魂象征。

陶寺遗址经过40余年的考古发掘与研究,大致建立了一条比较完整的证据链,证明陶寺遗址为文献所谓的“尧舜之都”,尤其是陶寺文化早期都邑,更可能是尧都[23]。陶寺早期王族墓地出土的龙盘,皆为陶寺文化早期。这些君王共同的祖先神就是帝尧。古本《竹书纪年》记载了一则有趣的“尧诞”神话,传说帝尧陶唐氏,其母曰庆都,成年后常观于三河,经常有龙尾随。一旦,有赤龙感之,庆都怀孕十四月而生尧于丹陵,后有圣德,封于唐,梦攀天而上。陶寺蟠龙显然是赤龙攀天而上,与《竹书纪年》所谓感赤龙尧诞的传说,不谋而合。今天陶寺村及所在的襄汾县一带村民,清明节上坟祭祀男性先祖的花馍称为“蛇馒头”,馒头顶部面塑一条盘踞的带双角的小蛇,至少今天的村民仍认同小角蛇即龙,象征着男性祖先[24]。

通过上述分析,我们终于明白陶寺大墓里的龙盘用作祼禘礼中的承盘,是祼器组合中的重要器物之一,图像与陶盘的器形结合,完成祼禘礼中祖先神升天的后半程。即使如M3016这样大墓里随葬的龙盘祼器是低温彩绘陶,不能用于宗庙祼禘礼实用,但是作为祼禘礼象征性道具随葬给君王,其象征意义与祖庙中祼禘礼中实用龙盘别无二致。至于M2001:73大木盆,却可以实用于祖庙中的祼禘承盆。而M2001随葬的所谓高柄木豆,则是祖庙祭祀实用的苞茅木帝。

M2001:77,整体呈宽沿盘烛台状,双层亚腰盘台,微浅盘,束腰柄,双层高底座。盘径17、柄细径6.5、底座径19.5、通高51.6厘米(图一·4)。赭红色底上有白彩。

M2001:78,整体呈宽沿盘烛台状,三层亚腰盘台,微浅盘,束腰柄,双层高底座。盘径16.8、柄细径6、底座径17、底座高8.5、通高50.5厘米(图一·5)。赭红色底上有白彩。

M2001:80, 整体呈宽沿盘烛台状,双层亚腰盘台,微浅盘,束腰柄,双层高底座。盘径12、柄细径5.5、底座径13、通高35.5厘米(图一·13)。赭红色底上有白彩。

M2001:79,整体呈宽沿盘烛台状,双层束腰盘台,微浅盘,束腰柄,双层矮底座。盘径10、柄细径5、底座径14.5、通高39厘米(图一·14)。赭红色底上有白彩。

M2001:76,整体呈无沿盘烛台状,双层亚腰盘台,微浅盘,束腰柄,双层高底座。盘残径9、柄细径5.7、底座径15.7、通高51厘米(图一·11)。赭红色底上有白彩。

M2001:75,整体呈无沿盘烛台状,双层亚腰盘台,微浅盘,束腰柄,双层高底座。盘残径10、柄细径6.8、底座径19、通高50厘米(图一·12)。赭红色底上有白彩。

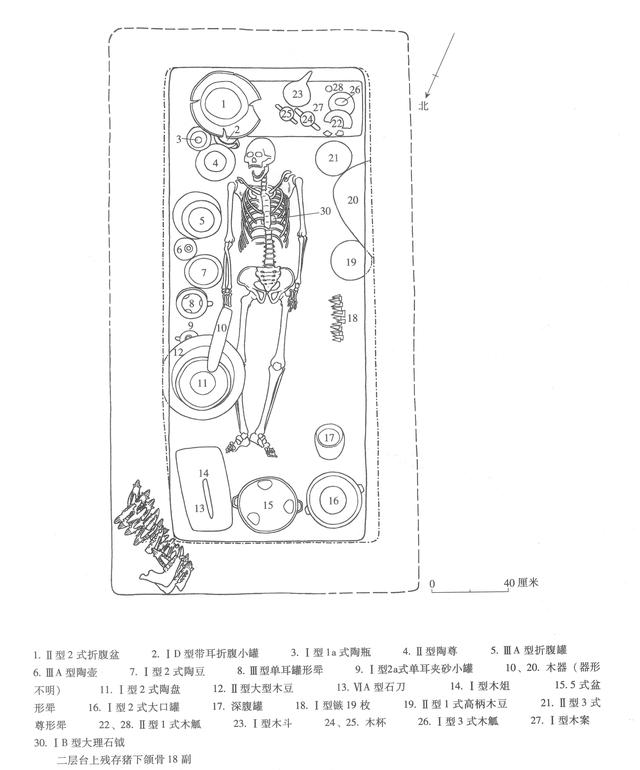

1. M3015木帝主

M3015长3.2、头端宽2.68、足端宽2.5,残深2.1米。墓主为40岁左右男性。

图五 陶寺M3015平面图

图六 陶寺M3015器物组合图

这里主要介绍M3015苞茅木帝主相关的器物组合考古存在背景关系。M3015:33和34号两件木帝主,正置于墓室头端东南角,其北侧为32号大木盆,盆内放置长柄木斗35号;32号大木盆下压残木帝主84号。32号大木盆左下方,压着45号单耳小罐。单耳小罐北侧压着29号小口折肩罐。32高大木盆北侧为28号陶灶,陶灶下压43号小木盆、31号侈领鼓腹小罐、30号盆形斝。28号陶灶北侧为27号大口罐[25](图五)。

M3015祼禘礼器组合为苞茅木帝主33、34、84,木承盆32和43,木斗35,单耳小罐45,侈领鼓腹小罐31,盛酒器大口罐27,或许还包括小口折肩罐29号(图六)。至于28号陶灶和30号陶斝炊器,很有可能是因为下葬时墓室内东北部79号木俎等器物群随葬品太多,摆不下了,放到了祼禘礼器群里。

M3015:33,整体呈宽沿盘烛台状,双层盘台,束腰柄,双层底座。盘径20、柄细径6、底座径24.5、通高44厘米(图一·7)。赭红色底上有黄、白彩。

M2172平面图

图七 陶寺M2172随葬品组合图

1. M2172木帝主

M2172墓口长约3.3、宽2.99,残深1.8米,有二层台。不随葬石磬、陶鼓、鼍鼓等礼乐器,属于二类墓葬。墓主为40~50岁男性。

由于M2172有二层台,二层台内墓室范围十分狭蹙,宽约1.78、长约2.25米,其中木棺占去了1.76×0.55米的空间,剩下的空间要放置34件随葬品,故放置位置有些混乱。35号和36号木帝主放置在墓室头端的西南角,压37号骨匕。大口罐18和19号,则放置在墓室脚端东北角。9号单耳小罐放置在墓室的东南边上。20号浅腹盆放置在墓主的脚端。33号浅腹盆放置在墓主的右臂侧(图七·1)。

M2172祼禘礼器组合完整,包括35和36号木帝主,18和19号大口罐,9号单耳小罐,20号和33号浅腹盆(图七·2),只是放置有些凌乱,没按正常的规矩归档放置。

M2172:35,整体呈简单哑铃状,顶端覆斗状浅盘,盘微凹。底座表面残留红彩。盘顶径9.5、盘高6、柄径5.2、底座直径11.5、高49.5厘米(图一·1)。

M2172:36,整体呈哑铃状,唯盘部呈扁线轴状,底座略矮并残留红彩。盘残径10、柄径4.7~5.9、底座径9、底座高4.4、通高48厘米(图一·2)。

2. M2202木帝主

图八 陶寺M2202

M2202墓口长2.26、宽1.35、残深1.55米。墓主为40左右男性。

M2202随葬品11件。9号木帝主放置于墓室西侧中部,其北侧为8号小口折肩尊。8号小口折肩尊西侧为7号12枚石镞,其北侧为6号钵和5号钵(图八)。

M2202祼禘礼器组合为9号木帝主,8号小口折肩尊替代传统的大口罐,6号钵替代浅腹盆作为承盘,5号小钵替代传统的单耳小罐作为灌注器(图八)。

M2202:9,整体呈简单哑铃形,覆斗形单层台盘,粗直柄,薄矮单层底座。盘残径7.8、柄径5.7、底座径8.5、通高25.8厘米(图一·2)。柄中下部残留白衣、白衣上黑底、黑底上红彩。

1. M2180木帝主

M2180墓口已被破坏,仅残存二层台。二层台开口长约2.48、宽约1、残深1米。墓主为35~40岁男性。

M2180随葬器物28件。19号木帝主孤零零地放置在墓室西侧中部。16号大口罐则放置在墓室脚端西北角。12号大木豆实际上是大圈足盘,放置在墓室脚端东北部,其内放置11号浅腹盘,12号大圈足木盘下压9号单耳小罐(图九·1)。

M2180平面图

M2180随葬品组合图

M2180祼禘礼器组合完整,包括19号木帝主,16号大口罐,9号单耳小罐,11号浅腹盘和12号圈足大木盘(图九·2)。唯单耳小罐、浅腹盘和圈足大木盘集中放置,木帝主和大口罐放置有些散。

M2180:19,整体呈无沿盘烛台状,双层亚腰盘台,微浅盘,束腰直柄,双层高底座。盘残径10、柄细径6.5、底座径15.7、通高49.2厘米(图一·10)。

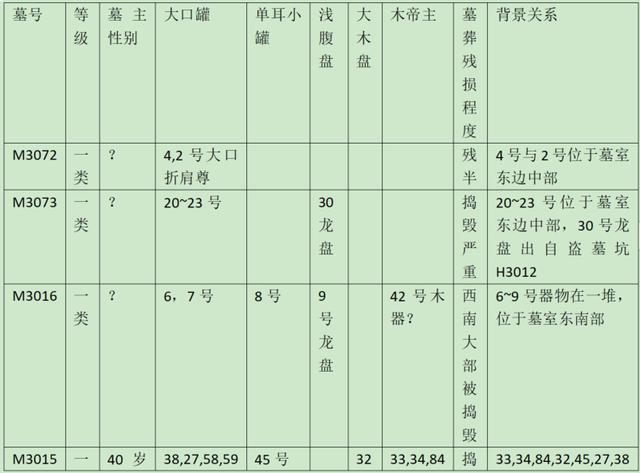

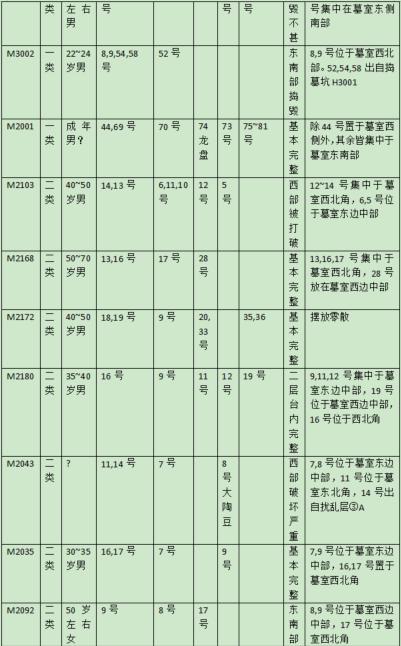

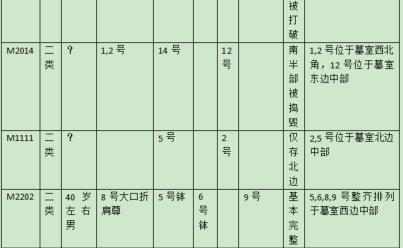

表一 陶寺早期王族墓地出土祼禘礼器组合统计表

纵观陶寺早期王族墓地,可资统计的出土祼禘礼器组合的墓葬16座,均属于一、二类大贵族墓葬,残留有木帝主的墓葬仅有5座(表一),也可能是因为一、二类墓葬绝大多数都于陶寺晚期遭到不同程度的捣毁,劫后余生的为数不多。根据残留木帝主5座墓葬的祼禘礼器组合,可以判断陶寺文化早期祼禘礼器标准组合为苞茅木帝主若干、大口罐2、单耳小罐1、浅腹盘1、大木盘或盘(大圈足木豆)1件。即使没有随葬或不能确定随葬木帝主的墓葬,祼禘礼器组合下葬时,摆放大多在一起,个别情况有离散现象(表一)。这16座墓的墓主,除了无法鉴定性别者外,M2092为女性,其余墓主均为30~50岁左右的男性,表明他们应该掌握着祭祀先帝的主祭权。

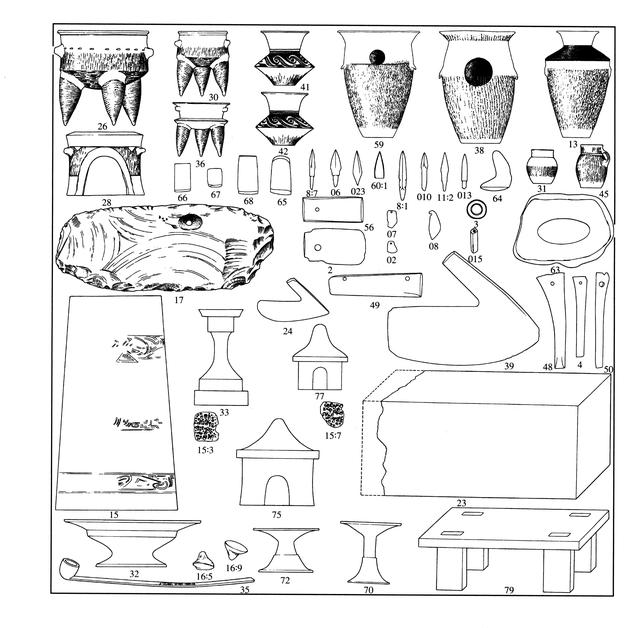

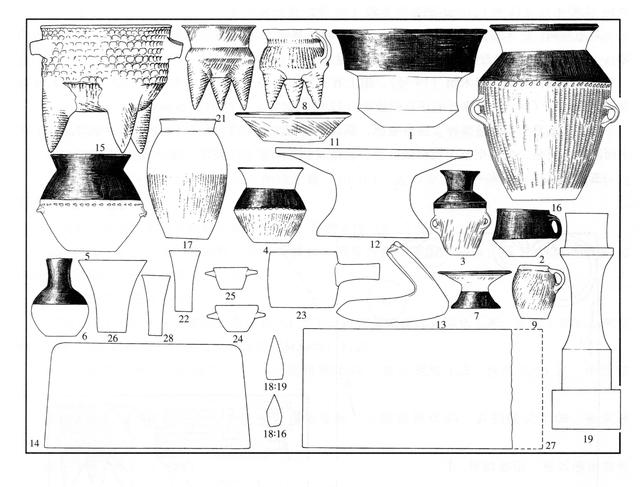

二、古蜀文化的灯形器功能分析

受到陶寺文化早期王族墓地出土“高柄木豆”苞茅木帝主功能的启发,笔者来试图解读长期以来困扰学界的古蜀文化灯形器功能问题。

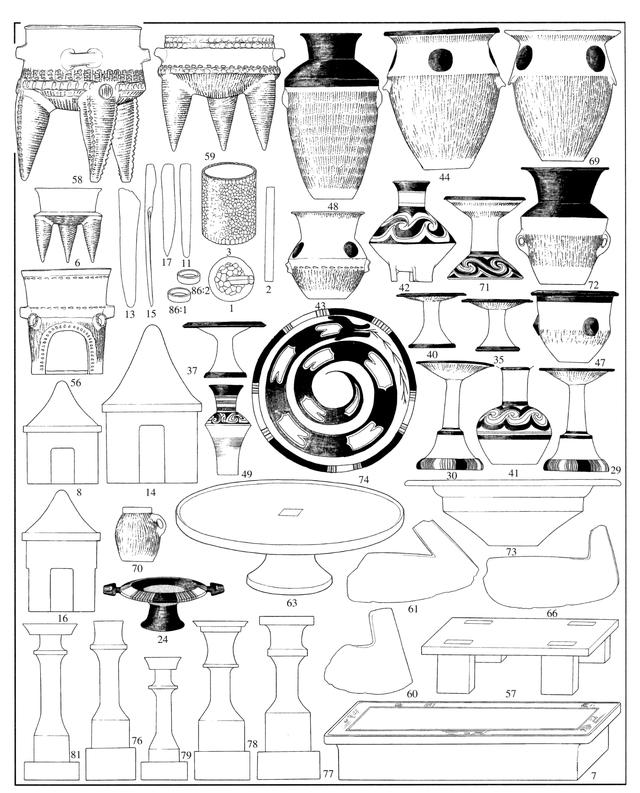

古蜀文化指夏商周时期以四川成都平原为核心的青铜文化,包括三星堆文化和十二桥文化[26](图十),商时期古蜀文化向东深入长江三峡,文化因素远播江汉平原(图十一)[27]。古蜀文化中,有一种非常重要却很奇特的高柄豆,数量很大,整体呈高柄灯台状,高度15~30厘米,最高可达40厘米。豆盘有浅盘、深盘、深杯式三种,然豆柄外部装饰变化多端,有竹节、麻花、蒜头等等,喇叭口圈足豆座也有喇叭、多层台、复盘形、复杯形等丰富多彩。其中有一种从盘底中央中孔与豆柄空腔至圈足底座,完全贯通,外形虽与高柄豆一致,豆盘却无法承装液体或膏浆食物,故被称为“灯形器”。学者们推测灯形器是古蜀文化特别的祭祀礼器[28]。宋治民先生认为,高柄豆和灯形器是蜀文化独具特色的尖底盏的礼仪性器座[29]。不过,《三星堆祭祀坑》曾明确表示,尖底盏与小圈足器座数量相当,应当是祭祀活动中配套使用的冥器[30]。况且,假如高柄豆和灯形器都作为尖底盏器座,为何有封盘底的豆与盘底开孔的“灯形器”之分?足见,灯形器作为祭祀礼器共识之下,如何具体使用,仍有待寻找答案。

古蜀文化灯形器的造型与陶寺文化早期苞茅木帝主造型特点有些可比之处。其一,二者外形整体似高柄灯台或烛台;其二,二者的所谓豆盘均不能正常发挥盛装的作用,显然不是盛器豆;其三,二者外形曲线变化多样,追求装饰效果;其四,二者都最求高度,40~50厘米高者为上乘。当然,古蜀文化的灯形器与陶寺木帝主最大的差异不仅在于前者为陶质,后者为木质,而在于灯形器有贯通豆盘和圈足底的中孔,陶寺木帝主只有实心的木柄和底座。

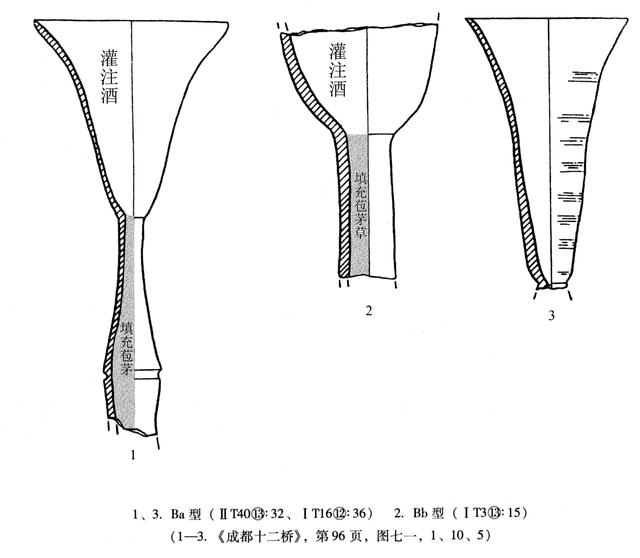

笔者借鉴陶寺苞茅木帝主“祼禘缩酒”功能用法,来蠡测古蜀文化灯形器主要功能也很可能是“祼祭缩酒”,只不过缩酒用的苞茅不像陶寺木帝主那样包扎在木帝主的上首,而是将苞茅从灯形器圈足底部,塞满豆内的空腔(图十,图十一),平置于地面或盆内,再将酒液灌注进灯形器的豆盘内,酒从豆盘底中孔,渗入豆柄空腔内的苞茅里,使豆盘里的酒液慢慢漏尽,象征鬼神逐渐享用了祭酒,从而完成“缩酒”。《周礼正义》曰:“祼之言灌,灌以郁鬯,谓始献尸求神时也。《郊特牲》曰:‘魂气归于天,形魄归于地,故祭所以求阴阳之义也。殷人先求诸阳,周人先求诸阴。’灌是也。祭必先灌,乃后荐腥荐孰。[31]”

古蜀文化灯形器祼祭缩酒,如果祭祀祖先,便可将灯形器放置在承盘或承盆里,如陶寺苞茅木帝祼禘缩酒时放在龙盘里一样,进行祼禘缩酒,让灯形器豆柄吸收的酒浆最终流到承盘里,自然蒸发后,象征酒气上天,被祖先的灵魂带到天上去了。若果是祼祭死者,则直接将灯形器平置于地面,进行祼祭,灯形器豆柄里苞茅缩酒,将酒液直接深入地下,象征人鬼直接享用了祭酒。

图十 十二桥出土灯形器

图十一 中堡岛出土灯形器 1.T0405⑤:27 2.T0704⑥:31 2.T0704⑤:131 4.T0503⑥:589 5.T6⑧:6

当然,所有地示祼祭灌酒或灌血,也均可使用灯形器平置于地面,让酒浆或血液渗入地下,让各种地示享用。《周礼·春官·大宗伯》云:“以血祭祭社稷、五祀、五岳。”孙怡让《周礼正义·大宗伯》引金鹗云:“血祭,盖以血滴于地,如郁鬯之灌地也。血祭与禋祀正对,气为阳,血为阴,故以烟气上升而祀天,以牲血下降而祭地,阴阳各从其类也。然血为气之凝,血气下达渊泉,亦见周人尚臭之意。[32]”有学者认为,三星堆古蜀文明祭祀系统中,包括天地山树,日月星辰、祖先与亡灵等,灌祭也是祭法之一[33]。祼祭地示,将血和郁鬯直接滴于地面,礼仪显得过于鄙陋,缺乏仪式感。如果加入灯形器祼祭,通过缩酒或缩血,将酒或血渗入地下,仪式感和神秘感比直接滴于地面大为增色。祼祭中的灯形器,实际功能是个“漏斗”,却是一个仪式感和神秘感都很强的“漏斗”。这种特殊的祼祭漏斗用器因是古蜀文化自创的,其他文化不见,中原文化中也不见,文献中更无载,因而笔者臆造一个名称“祼漏豆”以名之。

由于,祼祭缩酒或缩血的过程不能过快,因此古蜀文化的祼漏豆豆柄内填充的苞茅要有足够的量,导致祼漏豆的柄向高长化,一方面增加豆柄空腔内苞茅的填充量,另一方面曾长酒浆或血液下渗流程,延缓缩酒或缩血的时间,同时也使得祼漏豆整体瘦高,增强祭祀仪式中的视觉效果。

二、结语

通过陶寺早期墓地一、二类墓葬随葬祼禘礼器组合分析,笔者判定所谓的“高柄木豆”是陶寺文化早期祭祀先帝的苞茅木帝主,用以祼禘缩酒,用陶盘或大木盘或大木豆作为承盘,让先帝的灵魂享用郁鬯之后,灵魂归天。

受陶寺文化早期苞茅木帝主祼禘缩酒功能的启发,笔者推测古蜀文化的灯形器也是祼祭缩酒的器具,可称之为“祼漏豆”。将祼漏豆高柄内空腔填充苞茅,即可缩酒。或将祼漏豆至于承盘内,祼禘缩酒祭祀祖先灵魂;或将祼漏豆平置于地面,让祼漏豆豆盘内酒浆经豆柄内苞茅缩酒后,直接渗入地下,以饗人鬼。祭祀地示灌血和灌酒,均可使用祼漏豆。显然,古蜀文化的祼漏豆是祼祭的用器,而陶寺文化早期的苞茅木帝则是祼禘仪式中祭祀偶像,这是二者最本质的差别。

注释:

[1] 中国社会科学院考古研究所,山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年考古发掘报告》(第二册),文物出版社,2015年。

[2] 何驽:《关于陶寺早期王族墓地的几点思考》,《三代考古》(八),2019年10月。24~33页。

[3] 中国社会科学院考古研究所,山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年考古发掘报告》(第二册),文物出版社,2015年。653~655页。

[4] 中国社会科学院考古研究所,山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年考古发掘报告》(第二册),文物出版社,2015年。653页。

[5] 中国社会科学院考古研究所,山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年考古发掘报告》(第二册),文物出版社,2015年。458~461页。

[6] 中国社会科学院考古研究所,山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年考古发掘报告》(第二册),文物出版社,2015年。615~617页。

[7] 容庚,张维持:《殷周青铜器通论》,文物出版社,1984年。66~69页。

[8] 卢连成,胡智生:《宝鸡弓魚国墓地》(上册),文物出版社,1988年。303~309页。

[9] 何驽:《陶寺文化原始宗教信仰蠡测及其特点试析——陶寺出土的艺术品与原始宗教》,《殷墟与商文化——殷墟科学发掘80周年纪念文集》,科学出版社,2011年11月。295~327页。

[10] 何驽:《怎探古人何所思——精神文化考古理论与实践探索》,科学出版社,2015年。234~241页。410~419页。

[11] 丁山:《中国古代宗教与神话考》,上海文艺出版社,1988年影印版,183~184页。

[12] 严志斌:《瓒爵辨》,《三代考古》(七),科学出版社,2017年。187~188页。

[13] 严志斌:《漆觚、圆陶片与柄形器》,《中国国家博物馆馆刊》2020年1期。6~22页。

[14] 方向明:《好川和良渚文化漆觚、棍状物及玉锥形器》,《华夏文明》2018年第3期。

[15] 何驽:《怎探古人何所思——精神文化考古理论与实践探索》,科学出版社,2015年。234~241页。439页。

[16] 石家河考古队:《邓家湾》,文物出版社,2003年。234~235页。

[17] 何驽:《怎探古人何所思——精神文化考古理论与实践探索》,科学出版社,2015年。234~241页。439页。

[18] 石家河考古队:《肖家屋脊》,文物出版社,1999年。327~331页。

[19] 邓淑苹:《玉礼所见之三代与三族》,《古玉新释——历代玉器小品文集》,(台湾)国立故宫博物院,2016年。58页。

[20] 舒之梅,张绪球:《楚文化——奇譎浪漫的南方大国》,上海远东出版社,1998年。图版64,55页。

[21] 何驽:《怎探古人何所思——精神文化考古理论与实践探索》,科学出版社,2015年。334~336页。

[22] 何驽:《郁鬯琐考》,《考古学研究》(十),科学出版社,2012年12月。244~254页。

[23] 何驽:《陶寺考古:尧舜“中国”之都探征》,《帝尧之都,中国之源——尧文化暨德廉思想研讨会文集》,中国社会科学出版社,2015年12月。63~123页。

[24] 何驽:《怎探古人何所思——精神文化考古理论与实践探索》,科学出版社,2015年。234~241页。336页。

[25] 中国社会科学院考古研究所,山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年考古发掘报告》(第二册),文物出版社,2015年。451~453页。

[26] 赵殿增:《三星堆文化与巴蜀文明》,江苏教育出版社,2005年。127~536页。

[27]何驽: 《荆南寺夏商时期遗存分析》,《考古学研究》(二),北京大学出版社,1994年。

[28] 赵殿增:《三星堆文化与巴蜀文明》,江苏教育出版社,2005年。175~176页。

[29] 宋治民:《蜀文化研究的几个问题》,《南方民族考古》第七辑,158~159页。

[30] 四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,文物出版社,1999年。145页。

[31] 孙怡让:《周礼正义》第五册,中华书局,1987年。1330页。

[32] 孙怡让:《周礼正义》第五册,中华书局,1987年。1317页。

[33] 赵殿增:《三星堆文化与巴蜀文明》,江苏教育出版社,2005年。365~368页。

(原文发表于《博物馆学刊》第七辑)

本文来自零落投稿,不代表胡巴网立场,如若转载,请注明出处:http://www.hu85.com/135446.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 xxxxx@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。